2026.01.26

申請方法(DIPS)

2025.10.23

ドローンを飛行させる際に必ず押さえておきたいのが、DID(人口集中地区)の存在です。航空法ではDIDでの飛行が厳しく規制されており、たとえ私有地や人のいない場所であっても、許可なく飛ばすことはできません。そのため、正しい知識を持ち、事前にエリアの確認や許可申請を行うことが欠かせません。

本記事では、DIDの基本知識から許可申請の流れ、確認方法、さらに規制が適用されないケースまでをわかりやすく解説します。ドローンを安全かつ合法的に活用するための参考にしてください。

目次

ドローンを飛行させる際、特に注意が必要なエリアの一つがDID(人口集中地区)です。

この地区は航空法によって原則として飛行が禁止されており、飛行させるためには国土交通省への許可申請が必要となります。

以下では、DIDの定義から規制の理由、そして多くの方が誤解しがちな私有地での飛行について、詳しく解説していきます。

DID(人口集中地区)とは、国勢調査の結果に基づいて設定される、人口が密集している地域を指します。

具体的には、人口密度が1平方キロメートルあたり4,000人以上の地域が互いに隣接し、その全体の人口が5,000人以上となる区域が該当します。

この基準は総務省統計局によって定められており、約5年ごとに実施される国勢調査のデータを基に更新されます。

ドローン飛行において、このDIDが重要視される理由は、人口が集中している地域での飛行には高いリスクが伴うためであり、安全確保の観点から特別な配慮が求められるからです。

DIDでのドローン飛行が航空法により原則禁止されている最大の理由は、機体の不具合や操縦ミスによる墜落時に、地上の人々や建物などの物件に重大な危害を及ぼすリスクが高いためです。

このような地上への影響リスクは「グランドリスク」と呼ばれており、人口が密集している地域では特に慎重な対応が求められます。

航空法では、空港等の周辺、地表又は水面から150メートル以上の高さの空域、緊急用務空域、そしてDIDの4つを飛行禁止空域として定めています。

これらの規制は、ドローンによる事故を未然に防ぎ、空の安全と地上の人々の安全を確保することを目的としており、違反した場合には50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

DIDの規制において特に注意すべき点は、たとえ自宅の庭や会社の敷地内といった私有地であっても、その場所がDID内にあれば国土交通省の許可なくドローンを飛行させることはできないということです。

「周囲に誰もいないから大丈夫」「自分の土地だから問題ない」という判断は、法律上は通用しません。

DIDの規制は土地の所有権とは無関係に、指定されたエリア全体に一律に適用されるためです。

実際に、DID内の自宅で許可なくドローンを飛ばして警察に通報されたケースも報告されています。

このような厳格な規制が設けられているのは、操作ミスによってドローンが私有地外に飛び出し、近隣住民や通行人に危害を与える可能性を排除するためなのです。

DIDでドローンを飛行させるためには、国土交通省への適切な許可申請が不可欠となります。

申請方法には包括申請と個別申請の2種類があり、飛行目的や条件によって使い分ける必要があります。

ここからは、許可申請の具体的な手続きから、DID特有の飛行ルールまで、実務に必要な情報を詳しく解説していきます。

DIDでドローンを飛行させるためには、国土交通省への許可・承認申請が必要となります。

申請手続きは、オンラインシステムである「ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)」を利用するのが一般的であり、このシステムを通じて効率的に申請を進めることができます。

許可取得までの期間は、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までに申請書類を提出する必要があるため、実際には3~4週間程度の余裕を持ったスケジュール管理が重要となります。

申請内容に不備があると追加確認が必要になる場合もあります。

ただし、包括申請で航空局標準飛行マニュアルを使用する場合など、審査が1~2開庁日と早くなるケースもあります。

2025年3月から申請時に添付は不要になったものの、機体と操縦者の追加基準の情報と許可要件の確認が申請者自身で作成・具備しなければなくなったため注意が必要です。

要件を満たさないことや、資料を具備していなかった場合、許可の取り消しや信用問題になります。

無許可でDIDを飛行させた場合、航空法違反として50万円以下の罰金が科せられる可能性があり、実際に逮捕や書類送検されたケースも報告されていることから、正規の手続きを確実に踏むことが必要不可欠です。

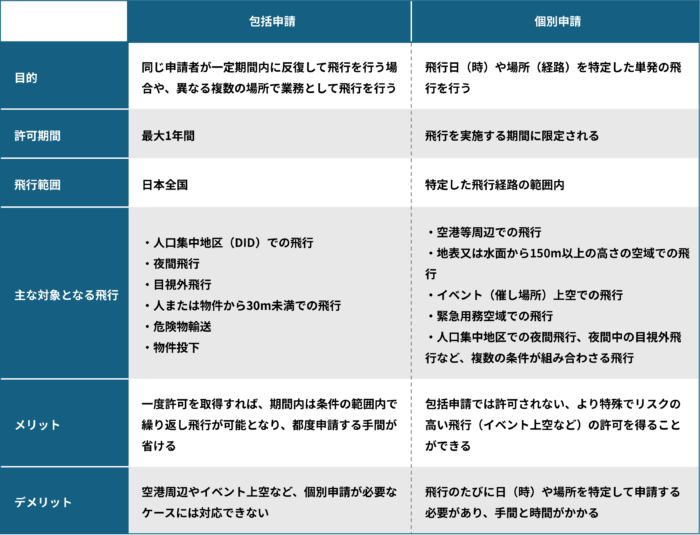

ドローンの飛行許可申請には「包括申請」と「個別申請」の2種類があり、それぞれに異なる特徴と適用範囲があります。

DIDでの飛行において、業務で継続的に同じエリアや条件で飛行する場合は包括申請が便利であり、年間を通じて効率的な運用が可能となります。

一方、DIDでの飛行であっても、イベント上空での撮影や、DID地区での夜間飛行といった複数の条件が組み合わさるケースでは、個別申請が必要となるため、飛行内容に応じた適切な申請方法の選択が重要です。

包括申請を常に維持しながら、包括申請で飛行できないケースは追加で個別申請を行うという運用が良いでしょう。

DIDでの飛行許可を取得した後も、守るべき特有のルールが存在し、特に「夜間飛行」と「目視外飛行」については厳格な制限が設けられています。

許可を得たからといって無条件に飛行できるわけではなく、申請時に提出した「飛行マニュアル」に記載された運用方法を厳格に遵守する必要があります。

これらの制限は、人口が密集している地域での事故リスクを最小限に抑えるために設定されており、違反した場合は許可が取り消さたり撮影した映像が使えなくなり信用問題となる可能性もあるため、慎重な運用が求められます。

DIDと夜間飛行の組み合わせは、航空局が提供している標準飛行マニュアルにおいて原則として禁止されており、包括申請では許可されません。夜間は昼間と比べて周囲の障害物の把握が困難となり、機体の位置確認も難しくなることから、事故発生のリスクが著しく高まるためです。

例外的に許可を得るためには、個別申請を行い、補助者の増員や照明設備の設置といった追加の安全対策を講じる必要があります。また、飛行マニュアルを独自に作成し、DIDでの夜間飛行時の具体的な安全確保措置を詳細に記載することで、審査機関から許可を得られる可能性があります。

DIDでの目視外飛行も原則として禁止されていますが、適切な安全対策を講じることで実施可能となります。

許可を得るための主な条件は以下のとおりです。

補助者は飛行経路全体を見渡せる位置に配置し、操縦者と常時連絡を取り合える体制を構築する必要があります。

飛行範囲についても一定の広さのある場所に限定し、第三者が立ち入った場合は速やかに飛行を中止する措置を講じなければなりません。

これらの安全対策は、目視外飛行時に発生しやすい予期せぬ危険を回避し、第三者への被害を防ぐために不可欠な要件となっています。安全対策の詳細は航空局標準飛行マニュアルを確認しましょう。

DIDでのドローン飛行を計画する際、まず確認すべきは飛行予定地がDIDに該当するかどうかです。適切なツールを使用して事前確認を行うことで、必要な手続きを明確にできます。

また、DID内であっても許可が不要となる特定の条件も存在するため、これらの例外規定を理解しておくことで、より柔軟なドローン運用が可能となります。

最も基本的で正確な情報源となるのが国土地理院の地理院地図です。このツールでは、地図上で「人口集中地区」という項目を選択すると、DID地区が赤色のアメーバ状に表示されます。国勢調査に基づく最新のデータが反映されており、境界付近での飛行を計画している場合でも正確な判断が可能です。インターネット環境があれば無料でアクセスでき、最も信頼性の高い公式情報として活用できます。

ドローン情報基盤システム2.0(DIPS)は、飛行許可申請だけでなく、飛行エリアの確認にも利用できる統合システムです。

「飛行計画の通報」メニューから「飛行計画の参照」を選択すると、左側のメニューバーから人口集中地区を選択して地図上に赤い地帯として表示されます。

DID地区以外にも空港周辺や緊急用務空域など、各種飛行禁止空域を同時に確認できる利点があり、飛行計画全体の安全性を総合的に判断できます。こちらも無料でアクセスできますが、利用するためにはアカウント作成が必要です。

「ドローンフライトナビ」は、無料アプリで、外出先でも手軽にDIDを確認できる利便性があります。

国土地理院の情報をそのまま引用しているため正確性が高く、多くのドローンスクールや実務で活用されています。

DIDだけでなく、空港等の周辺空域や小型無人機等飛行禁止法による規制エリアも同時にチェックできるため、現場での即座な判断に役立ちます。

DID内であっても、特定の条件下では航空法に基づく飛行許可が不要となるケースが存在します。

具体的な適用除外条件は、以下のとおりです。

これらのケースが適用除外となる理由は、ドローンが物理的に外部へ逸脱することができない環境であるためです。

航空法は空の安全を守るための法律であり、屋内や完全に囲まれた空間では有人航空機との衝突リスクがなく、また不特定多数の第三者への危害も防げることから、規制の対象外とされています。

ただし、窓や扉が機体の大きさより大きく開いている場合は屋外として扱われるため、注意が必要となります。

機体の重量によって航空法の規制対象が異なり、100g以上の機体はDIDでの飛行に国土交通省の許可が必要となります。

一方、100g未満の機体は航空法上の無人航空機に該当しないため、DIDでの飛行許可は原則不要です。

しかし、100g未満であっても航空法の規制で一部の空港や一定の高度以上での飛行や「小型無人機等飛行禁止法」の規制で国の重要施設周辺おおむね300メートルでの飛行は禁止されています。

また、、地方公共団体の条例により、多くの公園や重要文化財周辺では重量に関わらずドローンの飛行が禁止されている場合があります。

したがって、100g未満の機体を使用する場合でも、飛行予定地の各種規制を事前に確認し、必要に応じて管理者の許可を得ることが重要となります。

DIDでドローンを安全かつ合法的に飛行させるためには、航空法の正しい理解と適切な許可申請が不可欠です。

人口集中地区は原則飛行禁止空域であり、国土交通省への許可申請なしには飛行できません。

また、私有地であっても許可が必要であり、夜間飛行や目視外飛行には追加の制限があるなど、守るべきルールは多岐にわたります。

飛行許可申請には包括申請と個別申請があり、飛行目的や条件によって適切な申請方法を選択する必要があります。

しかし、どちらの申請が適しているか、必要書類は何か、申請先はどこかなど、判断が難しいケースも少なくありません。

飛行計画の立案から申請書類の作成、審査対応まで、手続きは複雑で時間もかかるため、専門的な知識とノウハウを持つ行政書士のサポートが有効となります。

バウンダリ行政書士法人は、年間10,000件以上のドローン許認可実績を持ち、50名の専門チーム体制で包括申請から高難度の個別申請まで幅広く対応しています。

DIDでの飛行計画立案、最適な申請方法の提案、迅速な申請手続きなど、初回無料相談でお客様のニーズに合わせた最適なサポートを提供いたします。

バウンダリ行政書士法人

代表行政書士 佐々木 慎太郎

(Shintaro Sasaki)

ドローンに関する許認可申請、許認可管理、法務顧問を専門とするバウンダリ行政書士法人の代表。飛行許可申請をはじめメーカー支援、登録講習機関の開設やスクール運営、事業コンサルティング、空飛ぶクルマなど支援の幅を広げ日本屈指のサポート実績を誇る。2025年のドローン許認可対応案件は10,000件以上、登録講習機関のサポート数は200社を突破。

無人航空機事業化アドバイザリーボード参加事業者および内閣府規制改革推進会議メンバーとして、ドローン業界の発展を推進している。またドローン安全飛行の啓蒙活動として、YouTube「ドローン教育チャンネル」や公式LINEを開設するなどSNSで最新の法律ルールを積極的に発信している。