2026.01.26

申請方法(DIPS)

2025.10.23

近年、ドローンは撮影や測量、点検など幅広い分野で活用されていますが、空港等周辺での飛行には特に厳しい規制が設けられています。

航空機の安全運航を守るため、飛行可能な高さや範囲は法律で細かく定められており、無許可での飛行は重大な違反となります。

本記事では、空港等周辺における飛行規制の仕組みや確認方法、さらに許可申請の流れをわかりやすく解説します。

安全かつ適法にドローンを活用するための第一歩として、ぜひ参考にしてください。

目次

空港等周辺でドローンを飛行させる際は、航空法に基づく厳格な規制を理解しておく必要があります。

これらの規制は航空機の安全な離着陸を確保するために設けられており、違反した場合には罰則の対象となることもあります。

航空機とは、人が乗っている有人機のことです。

以下では、空港等周辺の空域における基本的な定義から、制限表面の仕組み、特に注意すべき空港について解説します。

空港等の周辺の空域とは、航空機の離陸および着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が定める、全国の空港やヘリポート等の周辺の上空の空域を指します。

この規制対象となる空域は、単純な平面的なエリアではなく、地表からの高さという概念を含む三次元の空間として設定されています。

飛行禁止空域でドローンを飛ばすには国土交通大臣の許可が必要であり、これはたとえ自身の私有地の上空であっても同様に適用されます。

空港周辺でのドローン飛行を計画する際は、まず自分が飛行させようとする場所が規制対象の空域に該当するか、そして該当する場合はどの高度まで飛行可能かを事前に確認することが重要となります。

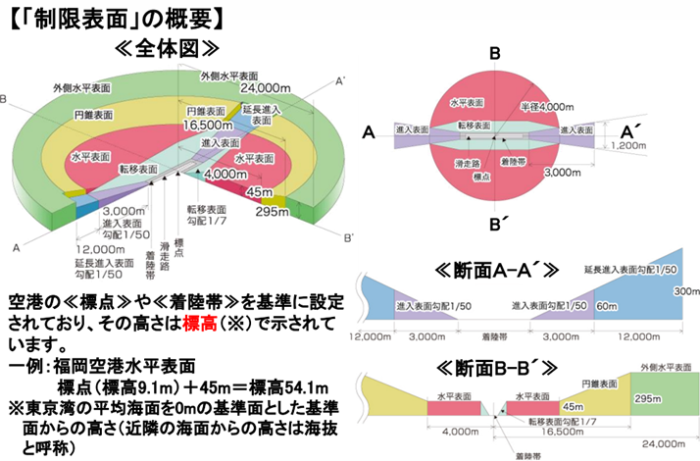

航空機の安全な航行を確保するため、空港の周辺には制限表面という空域が設定されており、この高さを超えて物件等を留置することは禁止されています。

制限表面は進入表面、水平表面、転移表面、円錐表面、延長進入表面、外側水平表面という6つの表面で構成され、それぞれが航空機の離着陸や旋回飛行における安全確保という明確な役割を持っています。

ドローンもこの制限表面を超える物件に該当するため、各表面に設定された高度より高い場所での飛行は規制の対象となります。

制限表面以下の高度であれば許可申請なしに飛行可能な場合もありますが、空港によって設定が異なるため、事前の確認が欠かせません。

全国の空港の中でも、以下の8つの空港については特別に厳格な規制が設けられています。

これらの空港では、進入表面や転移表面より下の空域、そして空港の敷地内において、地表からのすべての高さで無人航空機の飛行が原則禁止されています。

通常の空港では制限表面より低い高度なら許可不要で飛行できる場合もありますが、この8空港周辺では高さに関わらず必ず許可が必要となるため、飛行を計画する際は特に慎重な確認と手続きが求められます。

ドローンを空港等周辺で安全に飛行させるためには、事前に規制空域を正確に確認することが不可欠です。

規制空域の確認方法には複数の手段があり、それぞれの方法を組み合わせることで、飛行可能な範囲と高度を把握できるようになります。

国土地理院の「地理院地図」を使用すれば、飛行予定地が空港周辺の規制範囲に含まれるかを簡単に確認できます。

地図上では空港周辺の規制空域が色分けされて表示され、それぞれ以下の意味を持っています。

緑色のエリアは制限表面を表しており、ある一定の高さまでは飛行可能な場合があります。

一方、中心部の紫色のエリアは進入表面や転移表面、空港の敷地を示しており、こちらは高さに関わらず飛行が原則禁止されています。

ただし、この地図はあくまで平面的な範囲を示すものであるため、緑色のエリアで実際に飛行可能な高さを知るためには、次のステップとして詳細な高さ制限の確認が必要となります。

主要空港では高さ制限回答システムが提供されており、飛行可能な高度を正確に計算できます。

システムに住所を入力すると表示される制限高は標高で示されるため、実際に地表から飛行可能な高さは「制限高(標高)から地点の標高を引く」という計算で求められます。

インターネットで「〇〇空港 高さ制限」と検索すると各空港の高さ制限回答システムの確認ができます。

萩中公園での飛行を例にとると、システムで表示された制限高51メートルから、地理院地図で確認した地点の標高1.6メートルを引いた49.4メートルが、地表から許可不要で飛行可能な高さとなります。

この計算方法を理解しておけば、空港周辺でも適法な範囲内でドローンを飛行させることが可能になるでしょう。

高さ制限回答システムが設置されていない空港やヘリポートでは、空港等の設置管理者へ直接問い合わせる必要があります。

問い合わせの際は、飛行予定地の住所を正確に伝え、より詳細な確認が必要な場合は緯度と経度の情報も準備しておくとよいでしょう。

注意すべき点として、空港等の管理者が使用する制限高という用語は標高を指すため、地表からの高さで質問してしまうと誤解が生じる可能性があります。

電話やメールで確認する際は、制限高の標高値を聞いた上で、自身で地点の標高を調べて飛行可能高度を算出することが重要となります。

空港等周辺の規制空域でドローンを飛行させるためには、適切な飛行許可申請手続きを行うことが不可欠です。

手続きには複数のステップがあり、それぞれに重要な意味があります。

特に事前調整から申請に必要な情報の準備、追加基準の理解まで、段階的に進めていく必要があるでしょう。

以下では、飛行許可取得に向けた具体的な手順と注意点を解説します。

国土交通大臣への許可申請を行う前に、飛行エリアを管轄する空港の管理機関と調整し、事前に承認を得る必要があります。

この管理者の承認なしには、たとえ飛行許可申請しても許可は下りないため、事前調整は許可取得のための重要なステップとなります。

実際に成田国際空港の管理者である成田国際空港株式会社への問い合わせでは、空港周辺での飛行について申請は来ているものの、原則許可を出すことはないという回答もありました。

空港によっては事前調整の段階で承認が得られない場合もあるため、早めに管理者へ連絡を取り、飛行の可能性について確認しておくことが大切です。

空港管理機関と調整し承認を得られたら、次は該当する空港事務所へ許可申請を行います。

無人航空機の飛行に関する許可・承認申請はDIPS2.0(ドローン情報基盤システム)を使用します。

メールでの飛行許可申請も可能で、その場合の申請様式は国土交通省のウェブサイトからダウンロード可能です。

申請書類の審査には時間がかかることもあり、飛行開始予定日から3〜4週間ほどの余裕をもって申請することを推奨しています。

混雑する時期や申請内容に不備がある場合はさらに時間を要することもあるため、計画的な申請準備が成功の鍵となるでしょう。

空港等周辺での飛行許可を得るには、通常の基準に加えて特別な追加基準を満たす必要があります。

以下の表で、求められる追加基準の主な内容を整理しました。

これらの基準は、航空機の安全運航を最優先に考えて設定された重要な許可要件です。

すべての条件を満たすことで、初めて空港等周辺での安全なドローン飛行が実現できます。

空港等周辺でドローンを飛行させる際には、航空法による規制だけでなく、他の法律による規制や機体メーカー独自の制限、災害時の緊急規制など、複数の規制を確認する必要があります。

これらを見落とすと、たとえ航空法上の許可を取得していても飛行できない場合や、法令違反となるリスクがあるため注意が必要です。

新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、福岡空港、那覇空港の8つの空港では、航空法とは別に「小型無人機等飛行禁止法」により、空港の敷地およびその周囲おおむね300メートルの地域での飛行が原則禁止されています。

この法律の重要な特徴は、航空法での規制がほとんど無い100グラム未満のドローンも含め、すべてのドローンが規制対象となる点にあります。

トイドローンやラジコンなど、重量に関わらず飛行が制限されるため、航空法の規制だけを確認していると違反となる可能性があるでしょう。

このエリアで飛行させるためには、空港管理者の同意を得た上で、管轄の警察署への飛行開始48時間前までの事前通報手続きが必要となります。

DJI社製のドローンを使用する場合、メーカーが独自に設定している飛行制限エリア「No Fly Zone(GEO区域)」の確認が必要となります。

空港周辺の多くがこのGEO区域に該当しており、解除手続きを行わないとプロペラが作動せず離陸できない仕組みになっています。

飛行前には専用サイトで該当エリアかどうかを確認し、必要に応じて事前にロック解除の手続きを完了させておかなければなりません。

また、災害発生時などに設定される「緊急用務空域」については、警察や消防活動等の緊急用務を行う航空機の安全確保のため、たとえ事前の飛行許可を取得していても飛行が一切禁止されます。

飛行直前には必ず国土交通省のホームページやX(旧Twitter)で最新の設定状況を確認する義務があり、この確認を怠って飛行を継続した場合は航空法違反の対象となります。

空港等周辺でのドローン飛行には、高さ制限の確認・計算、空港管理者との事前調整など、複雑な手続きが必要です。

特に進入表面や転移表面などの専門的な空域の理解には、航空法に関する深い知識が求められます。

さらに小型無人機等飛行禁止法による規制もあり、申請手続きを正確に進めることは容易ではありません。

バウンダリ行政書士法人では、ドローン飛行許可に関する無料相談を実施しています。

総案件数35,000件を超える豊富な実績を持ち、高難度な飛行許可申請にも対応可能です。

専門チームが最適なプランを提案し、安全かつ適法な飛行の実現をサポートします。

空港周辺での飛行をご検討の際は、ぜひご相談ください。

バウンダリ行政書士法人

代表行政書士 佐々木 慎太郎

(Shintaro Sasaki)

ドローンに関する許認可申請、許認可管理、法務顧問を専門とするバウンダリ行政書士法人の代表。飛行許可申請をはじめメーカー支援、登録講習機関の開設やスクール運営、事業コンサルティング、空飛ぶクルマなど支援の幅を広げ日本屈指のサポート実績を誇る。2025年のドローン許認可対応案件は10,000件以上、登録講習機関のサポート数は200社を突破。

無人航空機事業化アドバイザリーボード参加事業者および内閣府規制改革推進会議メンバーとして、ドローン業界の発展を推進している。またドローン安全飛行の啓蒙活動として、YouTube「ドローン教育チャンネル」や公式LINEを開設するなどSNSで最新の法律ルールを積極的に発信している。