2026.01.26

申請方法(DIPS)

2025.10.23

ドローンを使った空撮や調査は、近年ますます身近なものとなっています。

しかし飛行できる高さには明確なルールがあり、とくに地表から150m以上の飛行には国の許可が必要です。

知らずに飛ばしてしまうと違反行為となり、罰則の対象となる可能性もあります。

そこで本記事では「ドローン 150m以上 申請」というテーマで、法律上の基本ルールから申請が必要になる具体的なケース、そして実際の申請手順までをわかりやすく解説します。

高高度での撮影や業務利用を検討している方は、正しい知識を身につけて安全に運用できるよう参考にしてください。

目次

ドローンの高高度飛行における法的制限について理解することは、安全かつ適法な運航を実現するために不可欠です。

航空法では「地表または水面から150m以上の高さ」での飛行を特定飛行として規定しており、この制限を正しく理解することで、許可申請の要否を適切に判断できます。

また、特定の条件下では許可が不要となる例外規定も存在するため、これらの基本ルールを体系的に把握しておきましょう。

ドローンの高度制限における「150m」とは、海抜や標高ではなく、「地表または水面から」の垂直距離を指します。

この定義により、標高1,000mの山の頂上からドローンを飛行させても、そこから高度150m未満であれば許可は不要となります。

重要な注意点として、ビルや建物の屋上からドローンを飛ばす場合、飛行高度は屋上からではなく地表からの高さで計算されることが挙げられます。

たとえば、50mの高さのビル屋上から100m上昇した場合、地表からの高度は150mとなり許可が必要です。

特に危険なのは、崖や谷など標高が急激に変化する場所での水平移動時です。

傾斜の急な山などでドローンを飛行させる際は、意図せず高度150mを超えてしまうリスクがあるため、飛行経路の地形を事前に詳細確認することが不可欠となります。

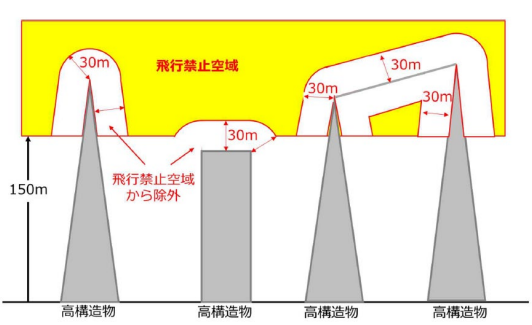

航空法施行規則に基づき、高層ビルや煙突といった地上または水上の物件から30m以内の空域を飛行する場合は、高さが150m以上であっても許可申請が不要となる例外規定があります。この規定により、高層建築物の外壁点検や設備メンテナンスなどの業務では、効率的なドローン活用が可能です。

ただし、この例外規定はあくまで「高さ150m以上」の許可が不要になるだけです。

飛行場所が人口集中地区(DID)である場合や、人または物件から30m未満での飛行を行う場合など、他の特定飛行に該当する際は別途許可が必要となることを忘れてはいけません。

高高度飛行の許可申請が必要となる具体的な場面を理解することで、事前準備と適切な申請手続きが可能になります。

特に地形の変化が激しい場所での飛行や、建築物の撮影業務では、意図しない高度超過や複雑な許可要件が発生しやすいため注意が必要です。

ここでは、実際の運用で許可申請が必要となる代表的な場面について、解説していきます。

傾斜が急な山や崖、谷などで測量や工事、趣味の空撮を行う際は、水平移動するだけで意図せず地表からの高度が150mを超えてしまうケースが発生します。

崖や谷など標高が急激に低くなる場所では、相対的に高度が上昇するため、許可取得が必要となる可能性があります。

広範囲にわたる森林調査やインフラ点検では、地形に沿って一定の飛行高度を維持することが困難な場合が多く、あらかじめ高高度飛行の許可を取得しておくと安心です。

このような場面では、許可なく飛行した場合に気づかないうちに航空法違反となってしまうリスクが非常に高いため、事前の地形確認と適切な許可申請が不可欠となります。

高層建築物を真上から俯瞰撮影する場合、物件から30m以上離れて150m以上の高さまで上昇する必要があるケースでは許可申請が必要となります。

また、花火大会の撮影や近年増加しているドローンショーなどでは、演出上150m以上の高度での飛行が求められることが多いので、その場合は飛行許可を取得しなければなりません。

これらの飛行は多くの場合、人口集中地区(DID)、目視外飛行、夜間飛行、イベント上空飛行など、他の特定飛行の許可も同時に必要となる複雑な申請になることが特徴です。

特に都市部の高層建築物は人口集中地区(DID)に該当する可能性が高く、複数の許可要件を満たす必要があるため、十分な準備期間を確保した申請スケジュールが重要となります。

高度150m以上のドローン飛行許可申請は、通常の包括申請とは異なる手続きが必要となります。

事前の関係機関との調整から、DIPS2.0(ドローン情報基盤システム)での飛行許可申請、機体設定まで、すべての段階で専門的な知識と正確な手順の実行が求められます。

以下では、実際の申請において必要となる具体的なステップを、準備段階から運用開始まで順を追って解説します。

高度150m以上の申請では、DIPS2.0で申請書を作成する前に、その空域を管轄するさまざまな機関との「事前調整」が重要となります。

調整先となる機関は、空港事務所、航空交通管理センター、自衛隊などがあり、飛行場所によって異なるため、国土交通省の「空港等設置管理者・空域を管轄する機関の連絡先について」のサイトから該当機関を特定する必要があります。

調整の際には、飛行空域の緯度経度と海抜高度の情報が必須となります。

国土地理院地図を使用して、選択した地点のURLから緯度経度を取得し、地図左下に表示される標高を確認して海抜高度を計算します。

事前調整には最低でも1週間程度を要するため、飛行予定日から逆算した早期の準備開始が不可欠です。

事前調整完了後、DIPS2.0で申請書を作成する際の申請先は、地方航空局ではなく「管轄の空港事務所」になることが重要な相違点です。

東京空港事務所または関西空港事務所が申請先となり、包括申請のように地方航空局への申請とは手続きが異なります。

DIPS2.0の入力項目では、「調整結果記載」欄に調整した機関名と結果を記載し、「特記事項」欄には事前調整の詳細(調整機関名、調整完了日、飛行日時、同時飛行機数、他の許可情報)を正確に入力する必要があります。

飛行場所は「特定の場所・経路で飛行する」を選択し、次画面で座標を用いた詳細な空域図を作成することになります。

DJI製ドローンの多くは、標準設定で高度500mまでの制限がかかっているため、それ以上の高高度飛行を行うには「カスタムロック解除」が必要となります。

DJIの「FlySafe」システムを利用した申請では、事前に機体登録(シリアルナンバー使用)とパイロット登録(DJIアカウント)を完了し、許可承認書を英訳または中国語訳した書類を準備する必要があります。

申請が許可された後は、インターネット接続状態で機体電源を入れ、設定画面の「安全」から「GEO区域をロック解除」を選択します。

「アカウントのロック解除ライセンス」に表示された申請情報を機体にインポートし、「機体のロック解除ライセンス」でONに設定することでジオフェンスが有効になります。

飛行前日までの設定完了が重要です。

高度150m以上でのドローン飛行は、有人航空機が飛行する空域での運航となるため、通常の包括申請とは全く異なる厳格な手続きと安全対策が要求されます。

申請段階から運航当日まで、航空安全を最優先とした特別な配慮が必要であり、法的要件を満たすだけでなく、実際の運航における安全確保体制の構築が不可欠です。

ここでは申請から実際の飛行まで、高高度飛行で特に注意すべき重要なポイントについて解説します。

国土交通省は、高度150m以上の飛行と空港等周辺の飛行については、場所を特定しない「包括申請」を一切認めていません。

この制限の理由は、150m以上の高度が有人機(飛行機やヘリコプター)が飛行する空域であり、飛行の都度、空域管理者との綿密な調整が不可欠となるためです。

有人航空機との衝突を防ぐため、安全確保には個別具体的な審査が必要となり、飛行場所や日時、高度などを詳細に検討した上で許可の可否を判断する必要があります。

したがって、高高度飛行を行いたい場合は、必ず飛行場所と日時を特定した「個別申請」を該当する空港事務所に提出することが法的義務となります。

合わせて、他の個別申請も必要なケース(例:ドローンショー)は、地方航空局への個別申請も同時に必要です。

審査要領で定められている、高度150m以上の飛行に特有の「追加基準」では、機体と安全体制の両面で厳格な要件が課されます。これらの基準を満たす書類の添付が必要となります。

【機体に求められる追加基準】

有人航空機などからでも機体を認識しやすいように、以下のいずれかの措置を講じる必要があります 。

【安全確保体制に関する追加基準】

関係機関との連携

補助者の配置

許可取得後も、飛行日の前日までに管轄の空港事務所長等へ飛行内容を通知する義務があります。

高度150m以上の空域はヘリコプターなども飛行する空域であり、無許可飛行は重大なニアミスや衝突事故につながる危険な行為となります。

150m以上の上空はヘリコプターと同じ飛行空域になるため、事前調整を行っていても100%安全ではなく、周辺状況への十分な注意が必要です。

許可を取得した場合でも、飛行当日は他の航空機の有無を目視や補助者によって常に監視し、接近を発見した際は速やかに着陸させる安全対策が不可欠となります。

高度が上がるほど風も強くなる傾向があるため、高高度の風速確認アプリなどを活用した事前確認と、万が一のドローン墜落による人身・物損事故に備えた対人・対物保険への加入が必須の準備となります。

高度150m以上でのドローン飛行は、地上では見ることができない壮大な映像を撮影できる可能性がある一方で、有人機との衝突リスクを伴うため、航空法の中でも特に厳格な手続きが求められます。

事前の関係各所との調整から、個別申請での詳細な申請書類作成、機体設定まで、通常の包括申請とは全く異なる専門的な知識と綿密な準備が不可欠となります。

関係各所との複雑な調整や専門的な書類作成が必要となるため、申請に不安がある場合は、ドローン法務の専門家である行政書士に相談することが、安全で確実な飛行への近道となります。

バウンダリ行政書士法人では年間10,000件を超える相談実績を持つ専門チームが、高高度飛行の許可申請から運航まで包括的にサポートしており、無料相談も実施しているため、まずは気軽に相談してみることをおすすめします。

バウンダリ行政書士法人

代表行政書士 佐々木 慎太郎

(Shintaro Sasaki)

ドローンに関する許認可申請、許認可管理、法務顧問を専門とするバウンダリ行政書士法人の代表。飛行許可申請をはじめメーカー支援、登録講習機関の開設やスクール運営、事業コンサルティング、空飛ぶクルマなど支援の幅を広げ日本屈指のサポート実績を誇る。2025年のドローン許認可対応案件は10,000件以上、登録講習機関のサポート数は200社を突破。

無人航空機事業化アドバイザリーボード参加事業者および内閣府規制改革推進会議メンバーとして、ドローン業界の発展を推進している。またドローン安全飛行の啓蒙活動として、YouTube「ドローン教育チャンネル」や公式LINEを開設するなどSNSで最新の法律ルールを積極的に発信している。