2026.02.13

ドローン基礎知識

2025.08.06

ドローンを活用したイベント演出や空撮は、今や集客や話題づくりに欠かせない存在となっています。

しかし、イベント会場の上空でドローンを飛行させるには、航空法による厳格な規制があることをご存じでしょうか。無許可での飛行は法律違反となり、罰則を受ける可能性もあります。

安心・安全なイベント運営のためには、事前の飛行許可申請が欠かせません。

本記事では、ドローンイベントで必要となる許可申請の重要性や手続きの流れ、審査基準までをわかりやすく解説します。

これからドローンを使ったイベントを企画される方は、ぜひご参考ください。

目次

ドローンをイベント会場で飛行させる場合、航空法に基づく飛行許可の取得が法的に必須となります。

イベント上空でのドローン飛行は、故障等により落下すれば人に危害を及ぼす蓋然性が高いことから、国土交通省から個別の飛行許可を得る必要があります。

ここでは、航空法で定められたイベント上空飛行の具体的な規制内容と、無許可でドローンを飛行させた場合に発生する法的・社会的リスクについて解説します。

航空法第132条の86第2項第4号では、「祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所」の上空でのドローン飛行を原則禁止しています。

この規制の背景には、ドローンの機体故障や操縦ミスによる墜落事故が発生した場合、イベント参加者への人的被害が甚大になる可能性があることが挙げられます。

規制対象となるイベントには、プロスポーツの試合、運動会、屋外コンサート、花火大会、盆踊り大会、マラソン大会、街頭パレードなどが含まれており、特定の日時・場所に数十人以上が集合する催しは「多数の者の集合する催し」に該当する可能性があります。

無許可でイベント上空を飛行した場合、航空法違反として50万円以下の罰金が科せられる可能性があるため、事前の許可取得が必須です。

無許可でのイベント上空飛行には、法的な罰則に加えて深刻な社会的・経済的リスクが伴います。

2017年に岐阜県大垣市で開催された「ロボフェスおおがき2017」では、お菓子を撒いていた許可を受けていないドローンが墜落し6人が負傷する事故が発生しました。

この事故により主催者は航空法違反で厳重注意処分を受け、イベント業界全体にドローン安全対策の重要性が強く認識されることとなりました。

現在では、イベント参加者がスマートフォンで撮影した映像や写真がSNSに投稿されることで無許可飛行が発覚するケースが多く、一度事故や違反が発生すれば報道機関に取り上げられ、イベント主催者や企画会社の社会的信用が大きく失墜する可能性があります。

また、事故による損害賠償責任や今後のイベント開催への影響など、長期的な経営リスクにも直結するため、安易な判断は避けなければなりません。

ドローンをイベント会場で飛行させる際には、航空法に基づく適切な許可申請が必要となります。

しかし、どのような催しが「イベント」に該当するのか、その判断基準は明確に理解されていないケースが多く見られます。

航空法では「多数の者の集合する催し」の上空での飛行を規制しており、この定義を正確に把握することが安全で合法的な運用の出発点となるでしょう。

国土交通省の解釈に基づく具体的な判断基準と、実際の事例を通じて、適切な申請手続きへの理解を深めていきます。

国土交通省の運用解釈によると、「多数の者の集合する催し」に該当するかどうかは、集合する者の人数や密度だけでなく、特定の場所や日時に開催されるものかどうか、さらに主催者の意図も勘案して総合的に判断されます。

ドローンが落下することにより地上等の人に危害を及ぼすことを防止するという趣旨に照らし、安全上のリスクが重要な判断要素となっています。

特定の時間と場所に数十人が集合している場合でも「多数の者の集合する催し」に該当する可能性があると明記されており、規模の大小に関わらず注意が必要となります。

また、当初は予定されていなかったものの、飛行予定経路下に想定していない「多数の者の集合する催し」が開催されることが明らかになった場合も、直ちに飛行を停止し必要な措置を講じなければならないと定められています。

国土交通省が示す具体的な事例を整理すると、以下のような区分となります。

【該当する例】

【該当しない例】

よくある誤解として、私有地での開催や主催者の許可があれば航空法が適用されないと考えるケースがありますが、これは間違いです。

空域がある限り航空法は適用されるため、私有地であっても適切な許可申請が必要となります。

また、学校の敷地内で生徒や教職員のみが参加する人文字の空撮など、関係者のみで行われる催しについては、第三者に該当しないためイベント上空飛行には当たらないとされています。

イベントに該当するかどうかの判断に迷った場合は、自己判断せずに専門家や地方航空局に事前相談することが最も確実で安全な方法となります。

事前相談により、申請が不要となるケースの確認や、必要な安全対策について具体的なアドバイスを受けることができるでしょう。

無人航空機ヘルプデスクでは、航空法に関する疑問や申請手続きについて無料相談を受け付けています。

適切な相談により、法的リスクを回避しながら安全なドローン運用を実現できるため、判断に迷う場合は積極的に活用することが重要となるでしょう。

ドローン飛行には、航空法に基づく適切な許可申請手続きが不可欠となります。

申請プロセスは複数の段階に分かれており、まず自身の飛行計画がどの飛行カテゴリーに該当するかを正確に把握することから始まります。

その後、必要な資料や情報を準備し、国土交通省が運営するオンライン申請システム(DIPS2.0)を通じて手続きを進めていきます。

許可取得には相応の時間を要するため、イベント開催日から逆算した計画的な準備が成功の鍵となるでしょう。

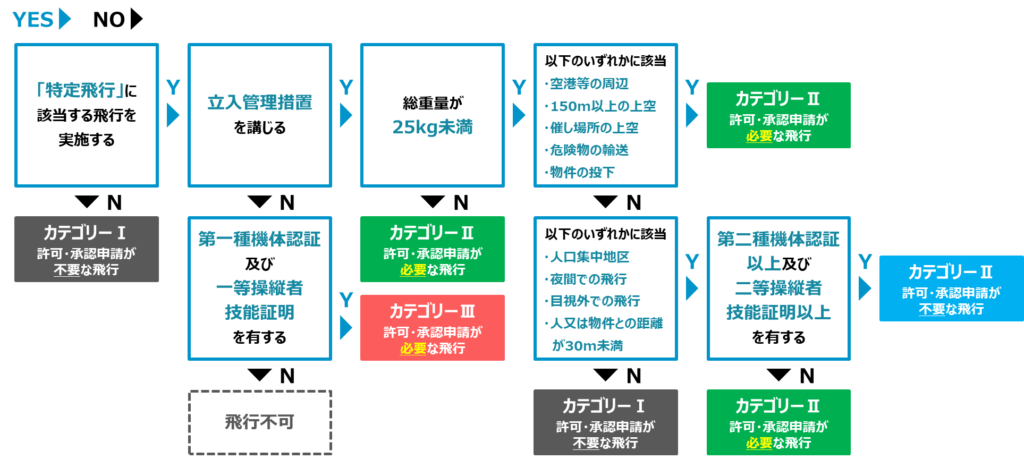

ドローンの飛行は、リスクに応じてカテゴリーⅠ、Ⅱ、Ⅲの3つに分類されており、イベント上空の飛行は主にカテゴリーⅡに該当します。

この分類を決定する最も重要な要素は、観客など第三者の立入管理措置(又は立入禁止区画)を講じるかどうかという点になります。

第三者の立入りを管理する措置を講じた場合はカテゴリーⅡ飛行、制限しない場合はカテゴリーⅢ飛行となり、それぞれ必要な手続きや条件が異なってきます。

国土交通省が提供する「飛行カテゴリー決定のフロー図」を活用することで、自身のケースがどのカテゴリーに該当するかを正確に判断できるため、申請前の確認が重要となるでしょう。

ドローンの飛行許可申請は、国土交通省が運営するオンライン申請システム「DIPS2.0」を利用して行うことが原則となっています。

申請には飛行日時・経路、機体情報、操縦者情報、安全確保体制などの基本的な情報に加えて、イベント飛行特有の記載事項が求められます。

特にイベント上空の飛行申請では、催し名称、主催者名、主催者との調整結果といった詳細情報の記載が必須となります。

また、地表等からの高度については立入禁止区画の審査に必要な重要情報として正確な数値の記入が求められるため、事前の主催者との立入禁止区画の調整や計画策定が不可欠となるでしょう。

許可申請の手続きは、初めての場合はDIPS2.0でのアカウント作成から始まり、機体登録・飛行許可申請書作成・提出、審査、許可書発行という一連の流れで進行します。

まずアカウントを開設し、取得したログインIDとパスワードを用いてシステムにアクセスした後、飛行許可・承認申請書を作成して該当する申請先へ提出することになります。

審査には一定の期間を要するため、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日以上前、できれば3〜4週間程度前の申請提出が重要となります。

申請内容に不備があった場合は補正指示が発行され、修正後の再提出が必要となるため、十分な余裕を持ったスケジュール管理が許可取得の成功につながるでしょう。

イベント上空でのドローン飛行許可を取得するためには、国土交通省が定める厳格な審査基準をクリアする必要があります。

これらの基準は2017年に発生した墜落事故を受けて大幅に強化されており、機体の安全性能、操縦者の技能レベル、現場での安全管理体制について詳細な検証が行われます。

審査では単に書類上の要件を満たすだけでなく、実際のイベント環境において第三者の安全を確保できる実効性のある対策が求められています。

機体の性能から操縦者の知識、現場スタッフの配置、立入禁止区画の設定まで、総合的な安全確保体制の構築が許可取得の前提となるでしょう。

イベント上空の飛行では、機体に第三者及び物件に接触した際の危害を軽減する機能の装備が義務付けられています。

具体的にはプロペラガードの装備が原則として求められ、衝突防止センサーの搭載や衝突時の衝撃を緩和する素材の使用なども安全機能として評価されます。

機体に係留装置を装着している場合や、第三者に対する危害を防止するためのネットを設置している場合、一部の基準が適用除外となるケースがあります。

また、想定される運用により10回以上の離陸及び着陸を含む3時間以上の飛行実績を有することが要件として定められており、イベント環境での安全運用が実証されていることが重要となるでしょう。

イベント飛行における最も重要な安全対策として、飛行高度に応じた立入禁止区画の設定が義務付けられています。

国土交通省の審査要領では、以下の基準に基づく区画設定が求められます。

飛行経路全体を見渡せる位置に補助者を配置し、ドローンの飛行状況及び周囲の気象状況を常に監視するとともに、第三者が立入禁止区画に立ち入らないよう注意喚起を行う体制の構築が必要となるでしょう。

イベント会場でのドローン飛行を成功させるためには、航空法に基づく適切な許可申請が不可欠です。

無許可での飛行は法的リスクを伴い、事故が発生すれば社会的信用の失墜や損害賠償責任につながる可能性があります。

しかし、イベントの定義や申請手順、審査基準を正しく理解し、必要な安全対策を講じることで、合法的で安全なドローン運用が実現できます。

適切な許可取得により、イベントの魅力向上や効果的なPR活動を通じて、ビジネスの成功と参加者の安全確保を両立することができるでしょう。

バウンダリ行政書士法人

代表行政書士 佐々木 慎太郎

(Shintaro Sasaki)

ドローンに関する許認可申請、許認可管理、法務顧問を専門とするバウンダリ行政書士法人の代表。飛行許可申請をはじめメーカー支援、登録講習機関の開設やスクール運営、事業コンサルティング、空飛ぶクルマなど支援の幅を広げ日本屈指のサポート実績を誇る。2025年のドローン許認可対応案件は10,000件以上、登録講習機関のサポート数は200社を突破。

無人航空機事業化アドバイザリーボード参加事業者および内閣府規制改革推進会議メンバーとして、ドローン業界の発展を推進している。またドローン安全飛行の啓蒙活動として、YouTube「ドローン教育チャンネル」や公式LINEを開設するなどSNSで最新の法律ルールを積極的に発信している。