2026.01.26

申請方法(DIPS)

2025.08.06

ドローンの利活用が進む中、安全性と信頼性を確保するために導入されたのが「機体認証制度」です。2022年12月の航空法改正により、レベル4の飛行では国の認証を受けた機体でなければ飛ばせないルールとなり、これまで以上に制度への理解が求められるようになりました。「機体登録」と混同されやすいこの制度ですが、目的や手続き、かかる費用はまったく異なります。

本記事では、ドローンの機体認証制度の全体像と目的、機体登録との違い、申請方法や費用、そしてレベル4飛行実現に向けた展望までをわかりやすく解説します。これから本格的にドローンを運用したい方は、ぜひご覧ください。

目次

ドローンの商用利用が拡大する中で、2022年12月に改正航空法が施行され、機体認証制度が新たに導入されました。

この制度は、特定飛行を行うドローンの安全性を国が保証するための重要な仕組みとなっています。

機体認証制度を正しく理解することで、事業者はより安全で効率的なドローン運用を実現できるでしょう。

機体認証は、ドローンの強度、構造、性能が国の安全基準に適合するかを「設計」「製造過程」「現状」の3段階で検査し、機体の安全性を確保するための認証制度です。

この制度の最大の目的は、特定飛行における安全性の向上と、飛行許可・承認手続きの簡略化にあります。

機体認証を取得することで、従来必要だった飛行許可申請の一部が不要になります。

たとえば、第二種機体認証と二等以上の無人航空機操縦者技能証明を組み合わせることで、人口集中地区の上空や夜間飛行、目視外飛行などの特定飛行について、飛行許可申請なしに実施が可能となります。

一方で、すべての飛行で機体認証が必要というわけではありません。

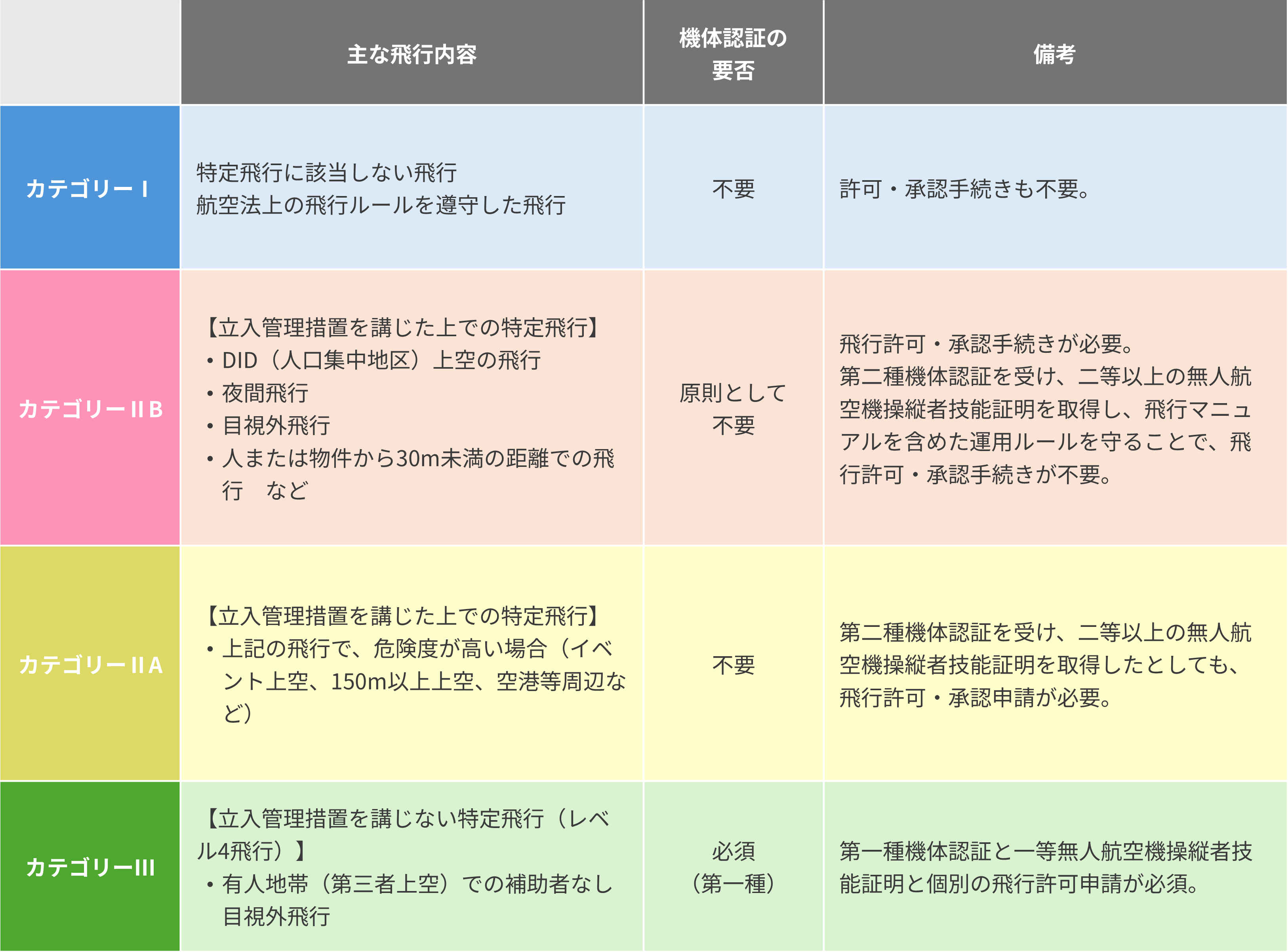

以下の表で、飛行カテゴリー別の機体認証の要否を整理しました。

機体認証と機体登録は、どちらもドローンに関する重要な制度ですが、目的と内容が大きく異なります。

機体登録は、ドローンの所有者を把握し、事故や不適切な飛行が発生した際に機体所有者を特定することが主目的です。

屋外で飛行させる重さ100g以上のすべてのドローンに対して法的義務として課せられています。

一方、機体認証は機体の安全性を確保することが目的で、レベル4飛行を除き、任意の制度となっています。

機体登録が「誰のドローンか」を明らかにするのに対し、機体認証は「そのドローンが安全基準を満たしているか」を証明する制度です。

両制度の関係性においては、機体登録が完了していることが機体認証申請の前提条件となります。

機体登録により発行される登録記号は、機体認証申請時にも必要な情報として使用されるためです。

型式認証は、ドローンメーカーが機種ごとに設計・製造過程の安全基準適合性を認証する制度です。

これに対し機体認証は、個々の機体について現状の安全性を認証する制度となっています。両者の関係は、自動車における型式認証と車検の関係に類似しています。

型式認証済みの機体を購入した場合、機体認証の手続きは大幅に簡略化されます。

通常必要な「設計」「製造過程」「現状」の3段階検査のうち、「現状」検査のみで機体認証を取得できるためです。

この簡略化により、検査費用も大幅に削減されます。

ユーザーにとって型式認証済みドローンを選ぶメリットは明確です。

機体認証手続きの負担軽減だけでなく、コスト面でも有利になります。

現在、型式認証を取得している機体は限られているものの、今後の拡大が期待されており、機体選定時の重要な判断基準となるでしょう。

機体認証制度の概要を理解した後は、実際の申請手続きについて把握することが重要です。

申請から認証取得まで複数のステップがあり、事前準備から必要書類の整備、オンライン申請、検査実施まで一連の流れを正しく理解する必要があります。

以下では、手数料や有効期間といった実務的な情報も含めて、具体的な手続き方法について解説していきます。

機体認証の申請は、国土交通省が運営する「ドローン情報基盤システム(DIPS)」を通じてオンラインで行います。

申請前には機体登録が完了していることが前提条件となり、登録記号の取得が必要です。

申請時に必要な主な書類には、無人航空機飛行規程、整備又は改造に関する技術的記録及び総飛行時間を記載した書類、無人航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類、実際の機体写真などの資料も求められます。

申請書類に不備があると審査が遅延するため、事前の十分な準備が重要となります。

申請から認証書発行までの期間は、検査内容によって異なります。

型式認証済み機体の現状検査のみの場合は比較的短期間で完了しますが、設計から製造過程まですべての検査が必要な場合は数ヶ月以上要することもあります。

機体認証の手数料(国土交通省が行う場合)は、認証の種類と型式認証の有無によって異なります。

機体認証の有効期間は、第一種が1年、第二種が3年と設定されています。

有効期限が切れる前に更新手続きを行う必要があり、期限切れの機体では認証を要する飛行ができなくなります。

更新申請は期限の数ヶ月前から可能で、継続的な運用を行う事業者は計画的な更新スケジュール管理が欠かせません。

また、飛行許可承認申請を省略するには機体認証だけでなく、無人航空機操縦者技能証明(国家資格)も合わせて必要です。

第一種機体認証は、立入管理措置を講じない特定飛行(カテゴリーⅢ飛行≒レベル4飛行)を可能にする最も厳格な認証です。

有人地帯での補助者なし目視外飛行であるレベル4飛行を実施する際には、第一種機体認証と一等操縦者技能証明の両方が必須となり、加えて個別の飛行許可申請を行わなければいけません。

第二種機体認証は、立入管理措置を講じた上で行う特定飛行(カテゴリーⅡB飛行)に対応します。

DID上空、夜間、目視外飛行などを、第三者が立ち入らないよう管理された区域で実施する場合に適用されます。

多くの商用ドローン運用では、この第二種機体認証で十分なケースが多いといえるでしょう。

どちらの認証を選択すべきかは、想定する飛行内容によって決まります。

第三者上空での飛行が必要な配送業務などでは第一種が必要ですが、測量や点検業務で管理された区域での飛行であれば第二種で対応可能です。

機体認証制度の実用化において、型式認証済みドローンの普及状況は重要な要素となります。

現在の認証状況を把握し、将来的な展望を理解することで、事業者は適切な機体選定と運用計画を立てることができるでしょう。

レベル4飛行の社会実装に向けて、機体認証制度が果たす役割についても解説していきます。

2025年6月現在、型式認証を取得している機体の状況は以下の通りです。

第一種型式認証は1機種、第二種型式認証は7機種が認証を取得しています。

【第一種型式認証】

【第二種型式認証】

特に注目すべき点として、DJI Mini 4 Pro型が初めてのDJI製品として第二種型式認証を取得したことが挙げられます。

これまで型式認証は国産メーカーが中心でしたが、海外製ドローンの認証取得により、ユーザーの選択肢が大幅に拡大されました。

型式認証済み機体を選択することで、機体認証の手続きが簡略化され、検査費用も大幅に削減されるメリットがあります。

レベル4飛行により実現可能な活用事例として、有人地帯での物資輸送、宅配などが挙げられます。

これらの分野では、第三者上空を含むルートでの飛行や立入管理措置なしでの運用が可能となり、ドローンの利便性が飛躍的に向上するでしょう。

レベル4飛行の実現には第一種機体認証と一等操縦者技能証明の両方が不可欠であり、機体認証制度は新たなドローンビジネスの社会実装における重要な基盤となっています。

安全性を担保しながら効率的な運用を可能にする制度設計が、今後のドローン産業発展の鍵を握っています。

将来的には法改正や技術革新により、より多くのメーカーが型式認証を取得し、機体認証の取得がさらに容易になることが期待されます。

検査機関の拡充や手続きの効率化により、事業者にとってより使いやすい制度への発展が見込まれるでしょう。

ドローンの商用利用や高度な飛行を実現するためには、機体認証制度の正しい理解が不可欠です。

機体登録との違いや手続きの流れ、費用体系を把握することで、法的リスクを回避しながら効率的な運用が可能になります。

特に型式認証済み機体の選択により、認証取得の負担を大幅に軽減できます。

機体認証制度を活用することで、レベル4飛行をはじめとする新たなビジネス領域への参入が実現し、競争優位性の確立と事業拡大を図ることができるでしょう。

バウンダリ行政書士法人

代表行政書士 佐々木 慎太郎

(Shintaro Sasaki)

ドローンに関する許認可申請、許認可管理、法務顧問を専門とするバウンダリ行政書士法人の代表。飛行許可申請をはじめメーカー支援、登録講習機関の開設やスクール運営、事業コンサルティング、空飛ぶクルマなど支援の幅を広げ日本屈指のサポート実績を誇る。2025年のドローン許認可対応案件は10,000件以上、登録講習機関のサポート数は200社を突破。

無人航空機事業化アドバイザリーボード参加事業者および内閣府規制改革推進会議メンバーとして、ドローン業界の発展を推進している。またドローン安全飛行の啓蒙活動として、YouTube「ドローン教育チャンネル」や公式LINEを開設するなどSNSで最新の法律ルールを積極的に発信している。