2026.02.13

ドローン基礎知識

2025.08.21

ドローンを安全に飛行させているつもりでも、予期せぬトラブルが事故を招く可能性はゼロではありません。

「もし自分のドローンが墜落して、人にケガをさせてしまったら…」

「事故が起きたとき、何から手をつければいいのだろう?」

「警察や国への報告は必要なのか?責任はどうなる?」

ドローンを操縦する方なら、一度はこんな不安を抱いたことがあるのではないでしょうか。

万が一の事故が発生した際にパニックにならず冷静に対応できるかどうかで、二次災害や操縦者が負う責任は大きく変わります。

この記事では、ドローン事故の主な原因を分析し、事故発生時に取るべき具体的な対応手順、法律で定められた報告義務、そして操縦者が問われる法的責任について、分かりやすくまとめました。

目次

ドローン事故の大半は、人為的な要因によるものです。

ここでは、特に発生件数が多い5つの原因を取り上げ、それぞれの特徴とリスクを解説します。

操縦者の知識やスキル不足は、ドローン事故が発生する原因として挙げられます。

基本操作の誤りや周囲の確認不足、機体機能の理解不足が関係するでしょう。

例えば前後・上下の操作を誤って障害物に衝突させたり、GPSが受信できない状況で動きを把握できず制御不能になったりするケースがあります。

自動帰還機能(RTH)に頼りすぎ、帰還高度や経路設定のミスから障害物に衝突する事例も少なくありません。

国家資格制度開始後も、知識と技量差が20大きく、知識と技能の両面での訓練が求められます。

機体の不具合や整備不足も、事故原因の一つです。

特に、プロペラの亀裂・欠け、モーターへの異物混入、バッテリーの膨張や接続不良は墜落や制御不能の大きな要因となります。

航空法では飛行前点検が義務付けられており、プロペラや機体の損傷、バッテリーの残量表示・充電状況、飛行制御装置の健全性等の確認が必要です。

日常的なメンテナンスを怠れば、法令違反と重大事故のリスクが同時に高まるでしょう。

性能限界を超える過積載などの飛行は機体に過剰な負荷をかけ、事故の直接的な原因になります。

メーカーが定める最大離陸重量を超える物資搭載は揚力不足による安定性低下を招き、飛行時間の減少が避けられません。

急激な速度変化や高度超過は制御不能を招きやすく、特に下降時には「ボルテックス・リング・ステート」に陥る可能性があります。

強風下での急旋回や、GPSが不安定な環境での目視外飛行も危険です。

操縦や映像伝送は電波に依存しており、その環境が悪化すると制御不能に陥る可能性があります。

特に高圧送電線や基地局付近、Wi-Fiが密集する都市部では電波干渉が発生しやすく、信号途絶や映像ロストの原因になりかねません。

また、ビルや山による遮蔽、鉄道架線や変電所からの電磁ノイズもGPSやコンパスに悪影響を与えます。

自動帰還中でも経路上に障害物があれば衝突の危険があるため、飛行前に電波状況を確認しましょう。

強風、降雨、降雪、霧、低雲などの悪天候は、機体の安定性と安全性を大きく損なう要因です。

風速が運用限界(多くは5〜15m/s)を超えると機体が流されやすく、高温や低温はバッテリー消耗を急増させます。

降雨や降雪はモーターや回路をショートさせ、霧や低雲は視界不良や内部結露の原因となります。

高温や低温環境ではバッテリー性能が低下し、予期せぬ電圧降下による墜落リスクが高まるでしょう。

天候が悪化する可能性がある場合は、ドローンの飛行を中止する判断が必要です。

ドローン事故が起きた際、適切な対応をとることが求められます。

ここでは事故発生時の具体的な対応について、詳しく見ていきましょう。

ドローン事故が発生した際、最優先すべきは人命の確保です。

負傷者がいる場合は、ただちに119番へ通報し救急車を要請しましょう。

救急隊が到着するまでの間は止血や心肺蘇生など可能な範囲で応急手当を行い、必要に応じて周囲の人に協力を求めます。

救護義務を怠ると罰則を受ける可能性があるので、注意しましょう。

ドローン事故現場では二次災害防止が重要です。

墜落した機体には発火や破損部による負傷の危険があるため、周囲に近づかないよう注意喚起を行います。

破片や落下物が散乱している場合は、パイロンやテープなどで危険を周知して安全を確保してください。

ドローンによる物損事故、公道への墜落、第三者への被害が疑われる場合は、110番通報で警察にも連絡します。

事故の日時、場所、状況、被害の内容を簡潔に説明し、必要な指示を受けます。

火災や危険物損傷がある場合は消防への連絡も必要です。

後日の報告や保険請求に備えて、事故現場の状況を記録しましょう。

撮影対象は、墜落・損傷した機体、被害物件の破損状況、事故現場全体、周辺にある電波塔や高圧送電線などの環境要因です。

可能であれば動画でも残し、証拠を残します。

航空法で定める事故や重大インシデントに該当する場合は、国土交通省への報告が必要です。

報告は原則としてDIPS 2.0を通じて行い、死傷事故の場合は直ちに電話で速報し、その後詳細を入力しましょう。

「直ちに」報告をしなければいけません。

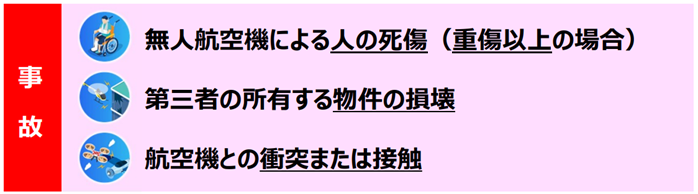

航空法では、一定の事案について国土交通省への報告が義務付けられています。

実際の被害発生だけでなく、大事故につながるおそれがある場合も対象です。

ここでは事故・重大インシデントにどのような内容が含まれるのか、詳しく見ていきましょう。

「事故」に該当するのは、ドローンの飛行によって実際に被害が発生したケースです。

代表例は以下のとおりです。

報告は原則としてDIPS 2.0から行いますが、死傷事故の際は速報として電話連絡を行うことが推奨されています。

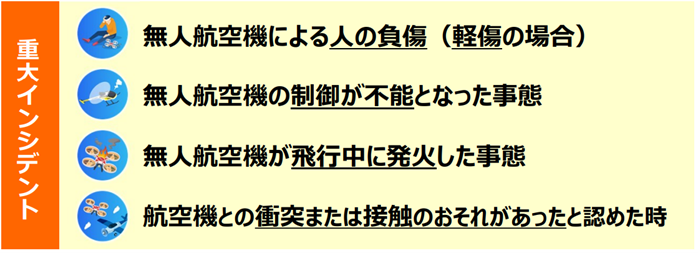

重大インシデントは、事故には至らなかったものの重大な被害の可能性が高い事態です。

代表的な事例として以下が挙げられます。

重大インシデントについても、発生したら直ちにDIPS 2.0で報告を行いましょう。

ドローン事故では、操縦者や事業者が民事責任と刑事責任の両方を問われる可能性があります。

ここでは、どのような責任が問われるのかをまとめました。

民事責任は、民法第709条に基づいて、故意または過失で他人の権利や利益を侵害した場合に損害賠償を負うものです。

損害は人的被害と物的被害に大別され、前者には治療費・休業損害・慰謝料など、後者には修理費や代替費用などが含まれます。

過去には、マンション外壁に衝突して修理費を賠償することになった例もありです。

こうした高額請求に備え、対人・対物賠償責任保険への加入は必須といえるでしょう。

刑事責任には、航空法違反や刑法上の犯罪が含まれます。

無許可での特定飛行、飛行前点検義務違反、事故時の救護義務違反などは懲役や罰金が科されます。

刑法では業務上過失致死傷罪や器物損壊罪が該当し、その他、道路交通法や小型無人機等飛行禁止法違反の可能性もあります。

ドローン事故は発生件数や被害内容が多様であり、操縦者が疑問を抱く場面も少なくありません。

ここでは、統計や法令を踏まえて、特に多く寄せられる質問に回答します。

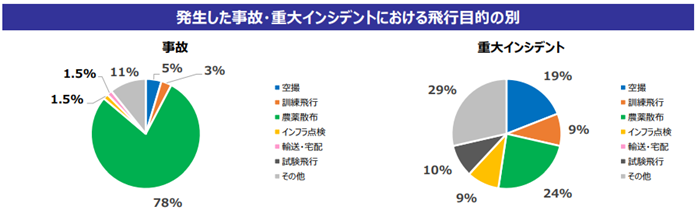

国土交通省によると、最も多く事故が発生している飛行目的は「農薬散布」です。

割合は78%を占めており、多くのケースが該当するといえるでしょう。

一方で重大インシデントは、さまざまなケースで発生しています。

農薬散布はもちろん、空撮や試験飛行などでも起こりうることは理解しておきましょう。

国土交通省の「ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)」が原則です。

死傷事故など緊急性が高い場合は地方航空局保安部に電話連絡を行ったうえで、DIPS2.0で詳細を報告します。

ドローン事故で死亡につながった事例は、2025年8月時点で3件確認されています。

なお、いずれも水田に農薬を散布しているヘリコプター型機体が事故の原因です。

ドローン事故に関する法的対応や報告義務、許可・承認の取得手続きは、専門的な知識が求められる分野です。

特に、事故後の国土交通省への報告や、保険適用のための証拠整理、再発防止策の策定などは、迅速かつ正確な対応が不可欠です。

バウンダリ行政書士法人は、ドローン関連の許認可申請や事故対応に精通しており、操縦者や事業者が抱える不安や疑問を解消するためのサポートを提供しています。

万が一の事故発生時だけでなく、日常的な法令遵守や安全運用体制の構築についての相談も業務としているため、まずは一度お問い合わせください。

ドローンの安全運用には、原因の理解と事前の準備、そして事故発生時の正しい対応が欠かせません。

操縦者の知識不足や整備不良などを潰していくことで多くの事故は防ぐことが可能です。

万が一の事故の際には、救護や二次災害防止、そして法律で定められた報告手順を直ちに行いましょう。

日頃から法令や安全基準を確認し、適切な運用体制を整えることが、安心してドローンを活用するための第一歩です。

バウンダリ行政書士法人

代表行政書士 佐々木 慎太郎

(Shintaro Sasaki)

ドローンに関する許認可申請、許認可管理、法務顧問を専門とするバウンダリ行政書士法人の代表。飛行許可申請をはじめメーカー支援、登録講習機関の開設やスクール運営、事業コンサルティング、空飛ぶクルマなど支援の幅を広げ日本屈指のサポート実績を誇る。2025年のドローン許認可対応案件は10,000件以上、登録講習機関のサポート数は200社を突破。

無人航空機事業化アドバイザリーボード参加事業者および内閣府規制改革推進会議メンバーとして、ドローン業界の発展を推進している。またドローン安全飛行の啓蒙活動として、YouTube「ドローン教育チャンネル」や公式LINEを開設するなどSNSで最新の法律ルールを積極的に発信している。