2026.02.13

ドローン基礎知識

2025.08.06

ドローンを業務で頻繁に飛行させる際、毎回個別に許可申請を行うのは大きな手間になります。

そんな煩雑な手続きを効率化できるのが「包括申請」という制度です。

一定の条件で、前項で1年間の飛行が可能になり、作業の柔軟性とコスト効率が大きく向上します。

一方で、包括申請では対応できない飛行もあるため、制度の正しい理解が欠かせません。

本記事では、ドローンの包括申請の概要から個別申請との違い、メリット、具体的な申請手順、そして申請不要になる条件までをわかりやすく解説します。

業務でのドローン活用をスムーズに進めたい方は、ぜひ参考にしてください。

目次

ドローンの飛行許可申請には、業務効率を大幅に向上させる「包括申請」という制度があります。

従来の個別申請では飛行のたびに手続きが必要でしたが、包括申請なら一度の手続きで継続的な飛行が可能になります。

ここでは包括申請の仕組みと個別申請との違いについて解説します。

包括申請とは、一定の要件のもと、日本全国で1年間を限度に、日時と場所を指定せずに申請する方法です。

反復・継続的な飛行許可を一度にまとめて取得できる制度となっています。

許可期間は「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」では原則3ヶ月間とされているのですが、最長で1年間まで設定することができます。

これにより長期的な業務計画に対応した柔軟な運用が実現できます。

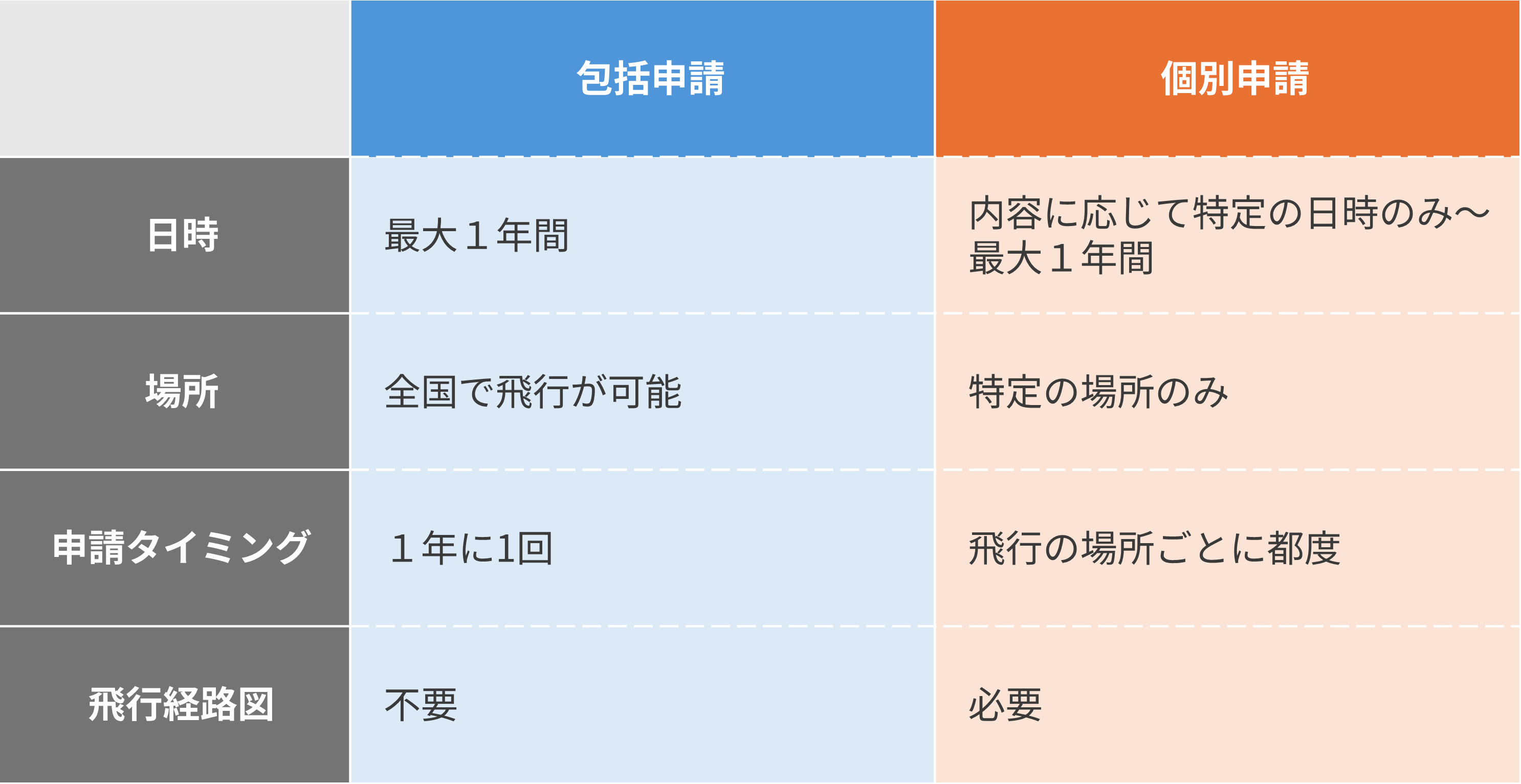

ドローンの飛行許可申請には「包括申請」と「個別申請」の2つの方法があります。

それぞれの特徴を比較表で確認しましょう。

個別申請では許可後のスケジュールや経路変更ができないので、変更があったらまた申請し直さなければいけません。

一方で包括申請は期間内であれば飛行場所や天候による急な変更にも柔軟に対応できるため、実際の業務運用において大きなメリットがあります。

包括申請は原則として「業務目的」の飛行に限られています。具体的な業務例として「空撮」「点検」「農薬散布」が挙げられます。

空撮や点検業務では飛行場所天候による急なスケジュール変更が頻繁に発生するため、包括申請により柔軟な対応が可能になります。

農薬散布については散布時期限定の作業であっても、包括申請を取得しておけば翌年の更新手続きだけで済むため、長期的な手間を削減できます。

なお、個人的な趣味目的での飛行では包括申請が認められていないため、個別申請での手続きが必要となります。

ドローンの包括申請は、従来の個別申請と比較して業務効率化の面で圧倒的な優位性を持っています。

特に継続的にドローンを運用する企業や個人事業主にとって、包括申請の導入は運用コストの削減と業務の効率化を同時に実現する重要な制度です。

以下では、包括申請がもたらす具体的なメリットについて解説します。

包括申請における最大のメリットは、申請手続きの手間を大幅に削減できる点にあります。

個別申請では原則、飛行場所ごとにその都度手続きを済ませる必要があり、非常に手間がかかってしまいます。

また、飛行できる期間も個別申請の方が短くなるケースがほとんどです。

一方で包括申請なら、一定の期間中かつ申請内容に沿った飛行であれば、毎回申請手続きを行うことなく実施が可能になります。

これにより管理業務が簡略化され、スムーズなドローン運用が実現できるのです。

特に個別申請が必要ない定期的な点検業務や継続的な空撮案件を抱える事業者にとって、この負担軽減効果は計り知れません。

申請回数が減ることで、申請にかける時間や行政書士に依頼するコストを大幅に削減できる効果があります。

ドローンの飛行許可代行申請費用は高難度のものでなければ、具備しなければいけない資料作成一式を含めて1回あたり30,000円程度で、1回ごとの費用はそれほど高額ではありません。

しかしながら、ドローンの業務活用により許可申請の頻度が高くなる場合は、相応にコストも膨れ上がってしまいます。

手続きの回数を減らせる包括申請なら、作業の手間だけでなく手数料によるコストも削減でき、申請手続きにかかる人件費や時間の節約にも繋がります。

ドローン飛行は天候の影響を受けやすく、強風や雨などで予定日に飛行を実施できないケースも珍しくありません。

天気予報を確認すればある程度の予測はつきますが、天候が不安定な季節などは晴天から突発的な雨に見舞われることも多いです。

悪天候により飛行を中止すれば、また後日再申請をする必要が生じてしまいます。

包括申請なら最長1年間にわたる飛行の許可が得られるため、突発的なリスケにもスムーズに対応できます。

この柔軟性により、業務の進行が滞るリスクを大幅に軽減することが可能です。

包括申請は万能な許可制度ではなく、対象となる飛行の種類や条件には明確な制限が設けられています。

特定の飛行パターンについては包括申請で許可が得られる一方で、安全性やリスクの観点から個別申請でしか対応できない飛行も存在します。

また航空法以外の法令による制約も考慮する必要があります。

航空法で定められた「特定飛行」のうち、包括申請で許可が得られるものは以下の6つです。

【包括申請で許可が得られるもの】

これらの飛行は航空法でドローンの飛行が規制されており、事前に国土交通省への許可申請が必要となります。

該当する場合には個別申請だけでなく、包括申請でも許可を得ることができるため、継続的な業務運用には包括申請の活用が効果的です。

包括申請では対応できず、個別申請が必要となる飛行パターンが存在します。

以下のケースとその理由を表にまとめました。

趣味目的の飛行も包括申請の対象外となっており、個別申請での手続きが必要です。

包括申請で許可を得ても、すべての場所で自由に飛ばせるわけではありません。

ドローンを取り巻く法令は非常に多く、航空法、小型無人機等飛行禁止法、民法、道路交通法、河川法、港則法、自然公園法、森林法、電波法、各条例等により守らなければいけないルールがあり、飛行が制限されることがあるからです。

具体的には国の重要施設周辺(小型無人機等飛行禁止法による規制)、公園や観光地(自治体管理による制限)などでは、飛行前に管理者への確認や別途許可が必要となります。

そのため包括申請取得後も、実際の飛行場所について事前調査と適切な手続きを行うことが不可欠です。

バウンダリ行政書士法人では、飛行許可申請代行とは別に、案件ごとに飛行場所の法令調査も行っています。

ドローンの包括申請は、国土交通省が提供するDIPS2.0(ドローン情報基盤システム2.0)を使用してオンラインで手続きを行うことができます。

過去の書面申請と比較して、入力ミスの自動チェック機能や24時間受付対応など、効率的で正確な申請が可能です。

ここではDIPS2.0を活用した包括申請の具体的な手順について、準備段階から提出完了までを解説します。

DIPS2.0で申請を始める前に、以下の情報や書類を準備しておく必要があります。

【準備すべき必要事項】

申請には審査期間として原則10開庁日を要するため、飛行予定日から3〜4週間前には申請を開始することが重要です。

実際の飛行開始日は準備を始めてから4週間後以降になることを前提として、余裕を持ったスケジュールで進めましょう。

ただ、2025年3月のDIPS2.0のアップデートにより、航空局標準飛行マニュアルを使用する場合は、添付資料がほとんど不要になったことにより審査期間が大幅短縮し、最短1日で包括申請の許可が出るようになりました。

今まで添付していた資料は申請者自身で具備しなければいけなくなったので、注意が必要です。

具備しなければ許可取り消し等の不利益を被る可能性があります。

DIPS2.0での申請準備段階として、アカウント開設から機体登録、その後の飛行許可申請時の機体・操縦者情報の登録までの手順を以下のステップで進めます。

STEP1:DIPS2.0アカウントの開設では、利用規約を確認し必要事項を記入してアカウントを作成する

STEP2:機体登録では、本人確認を行い、所有者情報と機体情報を入力して登録申請を行う

STEP3:機体登録後、飛行許可申請に必要な機体情報と操縦者情報を登録する

これらの情報は一度登録すれば、以降の申請で再利用できるため、初回の丁寧な登録作業が後の効率化につながります。

DIPS2.0上で包括申請の申請書を作成し、提出するまでの具体的な流れは複数のステップに分かれています。

まず簡易カテゴリー判定を実施し、続いて飛行概要・飛行詳細の入力、飛行機体・操縦者の選択、飛行マニュアルの選択、その他事項の入力を順次行います。

飛行範囲を「日本全国」に設定することで将来的な運用の柔軟性が確保でき、機体写真ではプロペラガードなどの安全装備を明確に示すことが重要です。

申請後に補正指示があった場合は、指摘内容を確認して速やかに修正対応を行う必要があります。

各都道府県を選択することもできますが、特にメリットはないので、「日本全国」を選択しましょう。

包括申請で許可を取得した後も、適法なドローン運用を継続するためにはいくつかの重要な義務と手続きがあります。

許可期間終了に伴う更新手続き、操縦者・機体が変更となった場合の手続きはもちろん、2022年12月の法改正により新たに罰則規定が追加された特定飛行時の飛行計画の通用、飛行日誌の作成やが必須事項となっています。

また申請手続きに不安がある場合の専門家活用についても理解しておく必要があります。

ここでは許可取得後の飛行日誌について解説します。

2022年12月の法改正により、特定飛行を行う際の「飛行日誌」の作成・携行・保管が義務化されました。

飛行実績の報告は任意となった代わりに、より詳細な記録管理が求められるようになっています。

飛行日誌に記載すべき項目は、飛行記録、日常点検記録、点検整備記録の3つです。

これらの記録は飛行のたびに作成し、ドローンが登録されている間は保管が必要となります。

記録作成には国土交通省が提供するテンプレートや便利なアプリを活用する方法がおすすめです。

この義務に違反した場合、罰則が科される可能性があるため注意が必要です。

包括申請の許可期間(最長1年)が終了した後も飛行を継続する場合、更新手続きが必要になります。

1年後も継続してドローンを飛行させたい場合は、再申請が求められるためです。

DIPS2.0での更新申請は、飛行許可の終了日まで40~10開庁日前の期間に手続きが可能となっています。

許可期間中に機体や操縦者を追加・変更する場合は「変更申請」の手続きを行います。ただし申請内容によっては変更できない項目もあるため、事前に確認することが重要です。

更新・変更ともにDIPS2.0上で効率的に手続きを進めることができます。

申請手続きに不安がある場合や時間がない場合には、行政書士などの専門家へ代行を依頼することができます。

ただし有償での代行は行政書士の独占業務であり、無資格者への依頼は行政書士法違反となる可能性がある点に注意が必要です。

行政書士への許可申請代行依頼はすべて適法ですが、それ以外の企業や知人などに有償で依頼することはできません。

行政書士事務所に依頼する場合の費用相場は約33,000円程度となっており、申請の複雑さや含まれるサービス内容により価格が変動します。

専門知識を活用した確実な手続きを求める場合には、適切な専門家への依頼を検討しましょう。

特に2025年3月にアップデートした具備資料の作成義務についてはまだ十分に認知されておらず、許可取り消しというリスクがあるので注意が必要です。

包括申請を含めたドローンの飛行許可申請は、手間や費用がかかる手続きです。

しかし実際には、飛行条件や機体の種類によって許可申請そのものが不要になるケースが複数存在します。

これらの条件を理解しておけば、申請手続きを完全に省略して効率的なドローン運用が可能になります。

そもそも航空法上の「特定飛行」に該当しない方法・場所で飛行させる場合は、許可申請が不要になります。

航空法では特定飛行に分類される飛行形態を実施する場合に許可・承認を得ることと定められているためです。

特定飛行に該当する空域は人口集中地区、空港周辺、高度150m以上、緊急用務空域であり、飛行方法では夜間飛行、目視外飛行、人や物から30m未満での飛行、危険物輸送、物件投下、催し場所上空での飛行が規制対象となります。

これらの条件を避けた飛行計画を立てることで、申請手続き自体を省略することができます。

許可申請が不要になる具体的なケースとして、機体重量や飛行場所による適用除外があります。

100g未満のドローンは航空法の規制対象外(無人航空機ではなく模型航空機扱い)ではないものの、一部空域を除き許可が不要です。

屋内での飛行については、航空法は屋外での飛行を対象とするため、体育館や倉庫などの屋内は適用外となります。

ドローンの係留では、30m以下の紐で係留し第三者の立入管理を行えば一部の特定飛行で許可が不要になります。

ただし、これらの場合でも小型無人機等飛行禁止法などの他の法律や条例には注意が必要です。

ドローンの国家資格(無人航空機操縦者技能証明)と機体認証を組み合わせることで、一部の特定飛行の許可申請が不要になります。

第二種以上の機体認証を受けたドローンを国家資格保有者が操縦する場合、「カテゴリーⅡB」に該当する飛行が許可不要となります。

【「カテゴリーⅡB」に該当する飛行】

この制度を利用することで申請の手間を大幅に省けるメリットがあり、継続的な業務運用において大きな効率化効果が期待できます。

ドローンを業務で活用するためには、包括申請の理解が不可欠です。

個別申請と比較して手続きの負担軽減やコスト削減、柔軟なスケジュール対応が可能な包括申請は、継続的なドローン運用において圧倒的な優位性を持ちます。

DIPS2.0を活用した効率的な申請手順から許可取得後の管理まで、適切な知識を身につけることで、法令を遵守しながら効率的なドローン運用を実現できるでしょう。

バウンダリ行政書士法人

代表行政書士 佐々木 慎太郎

(Shintaro Sasaki)

ドローンに関する許認可申請、許認可管理、法務顧問を専門とするバウンダリ行政書士法人の代表。飛行許可申請をはじめメーカー支援、登録講習機関の開設やスクール運営、事業コンサルティング、空飛ぶクルマなど支援の幅を広げ日本屈指のサポート実績を誇る。2025年のドローン許認可対応案件は10,000件以上、登録講習機関のサポート数は200社を突破。

無人航空機事業化アドバイザリーボード参加事業者および内閣府規制改革推進会議メンバーとして、ドローン業界の発展を推進している。またドローン安全飛行の啓蒙活動として、YouTube「ドローン教育チャンネル」や公式LINEを開設するなどSNSで最新の法律ルールを積極的に発信している。