2026.02.13

ドローン基礎知識

2025.10.22

ドローンを活用するうえで注目されるのが「目視外飛行」です。操縦者の直接の目で確認できない範囲でドローンを飛ばすことを指し、物流、軽微や広域測量など多くの分野で活用の可能性が広がっています。しかし、航空法では原則禁止とされており、許可を得ずに実施すると罰則の対象となります。

本記事では、目視外飛行の定義や具体例、法律での規制内容、許可・承認を得るための条件や資格の必要性についてわかりやすく解説します。

安全かつ適法にドローンを運用するための基礎知識として参考にしてください。

目次

ドローンを安全に操縦するためには、目視内飛行と目視外飛行の違いを正確に理解することが重要になります。

航空法における規制や許可申請の要否は、この判断によって大きく変わるためです。

国土交通省の公式見解に基づいた定義を確認し、具体的な飛行場面での判断基準を明確にしていきましょう。

航空法における「目視」とは、操縦者自身がドローンを直接肉眼で見ることを意味しています。

国土交通省の解釈によれば、安全確認のためにモニターのバッテリー残量や位置確認程度であれば目視内飛行の範囲とされていますが、モニターを凝視するなど機体から目を離した場合は目視外飛行に該当します。

重要なのは、補助者が機体を見ていても、操縦者自身がモニターを見ながら操縦している状況では「目視外飛行」と判断される点です。

操縦者が自分の目で機体を捉えているかが判断の基準となります。

そのため、モニターやPCを凝視するだけでなく、ゴーグルを通して映像を見るFPV飛行も目視外飛行に該当します。

目視外飛行に該当するケースを以下に示します。

FPV飛行はドローンに乗っているような臨場感が得られる一方で、衝突リスクが高いことを理解する必要があります。

なぜこれらの飛行が目視外と判断されるのかというと、視野が限定されるためです。

操縦者の視野が制限され、機体周辺の状況を直接目視できない状態では、安全な飛行の継続が困難になります。

目視内飛行は、操縦者が肉眼で機体を捉えながら手動で操作する最も基本的な飛行形態です。

一時的にバッテリー残量などをモニターで確認する行為は、安全飛行のための必要な操作として目視内飛行の範囲に含まれています。

目視内と目視外を分ける最大のポイントは「操縦者自身の目で機体を見ているか」という点にあります。

補助者による監視や高性能なカメラでの確認があっても、操縦者本人が直接目視していない場合は目視外飛行となり、航空法上の許可申請が必要になります。

目視外飛行を安全かつ合法的に実施するためには、航空法による規制内容を正確に理解することが不可欠です。

法律違反による罰則リスクを避けながら、適切な手続きを踏んで飛行を行う必要があります。

近年の制度改正により一部緩和された条件もあるため、最新の規制状況を把握していきましょう。

目視外飛行は、周囲の障害物への接触や落下のリスクが高い「特定飛行」の一つとして位置づけられています。

航空法では、第三者の安全確保と航空機の航行の安全を目的として、こうしたリスクの高い飛行を原則として禁止しています。

操縦者が機体を直接目視できない状況では、予期しない障害物や気象変化への対応が困難になり、事故発生の可能性が高まるためです。

このため、屋外で目視外飛行を行うには必ず国土交通大臣からの許可・承認を取得しなければなりません。

許可・承認を得ずに目視外飛行を行った場合、航空法違反として50万円以下の罰金が科される可能性があります。

近年では、SNSやYouTubeへの動画投稿がきっかけで違法な飛行が発覚するケースが増加しており、注意が必要です。

FPVゴーグルを使用した迫力ある映像を投稿した結果、無許可での目視外飛行が発覚した事例も報告されています。

罰則だけでなく、事故を起こした場合には高額な損害賠償責任を負うリスクもあるため、必ずルールを遵守した飛行を心がけることが重要になります。

国家資格制度の開始に伴い、一定の条件下で目視外飛行の許可・承認申請が不要になりました。

申請が不要になるための条件は以下の通りです。

また、100g未満のドローン(模型航空機)は航空法の規制がほとんどなく、原則として申請が不要となっています。

ただし、一部の空港、一定の高度での飛行、小型無人機等飛行禁止法や各自治体の条例による規制は適用される場合があるため確認が必要です。

目視外飛行の許可・承認を取得するためには、機体性能から操縦者の技量、安全管理体制まで、多角的な要件をクリアする必要があります。

これらの基準は事故リスクを最小化し、第三者の安全を確保するために設けられています。

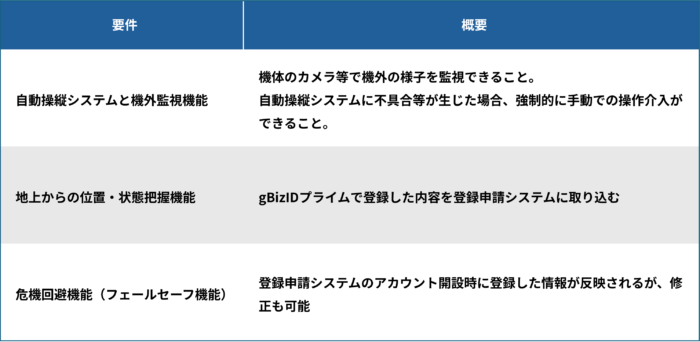

機体に求められる要件は以下の通りです。

操縦者には、モニターのみで意図した経路を飛行・着陸させられる能力が必要です。この能力がない場合は、管理された場所での訓練実施が求められます。

これらの基準は、安全な飛行を担保するための最低限の要件となっています。

原則として目視外飛行には補助者の配置が必要になります。補助者が担うべき役割は4つに分類されます。

第三者の立入管理では、飛行経路の監視と注意喚起を行います。有人機等の監視では、飛行経路周辺の有人機を確認し操縦者に助言します。

特にドクターヘリには注意が必要です。

自機の監視では、機体の飛行状況や不具合の有無を常に確認します。気象状況の監視では、機体周辺の気象変化を監視し安全運航に必要な情報を提供します。操縦者と補助者が適切に連携し、安全に飛行できるような体制を構築することが不可欠です。

レベル3.5飛行など、補助者なしでの目視外飛行を実現するには追加要件が必要です。

補助者の役割を代替するため、機上カメラによる歩行者等の有無確認などの技術的手段を導入します。

また、飛行場所は「第三者が存在する可能性が低い場所」に限定され、山、海水域、河川・湖沼、森林、農用地などが該当します。

人口集中地区(DID)では原則レベル3.5の許可は取得できません。

さらに、国家資格(二等無人航空機操縦者以上の技能証明、目視内の限定解除)の保有、第三者賠償責任保険への加入、対応機体の使用といった運航上の制約もあります。

これらの条件により、補助者なしでも安全性を確保した飛行が可能になります。

目視外飛行を実現するためには、適切な資格取得と正しい申請手続きが重要になります。

国家資格や民間資格の取得により申請プロセスが簡略化される場合があり、効率的な飛行運用が可能です。

また、安全な飛行技術を習得するための体系的な訓練も不可欠な要素となります。これらの要素を理解し、計画的に準備を進めることで、合法的で安全な目視外飛行を実現できるでしょう。

国家資格(一等・二等無人航空機操縦者技能証明)を取得すると、目視内の限定解除により目視外飛行が可能になり、条件を満たせば許可申請手続きが一部(包括申請)省略されるメリットがあります。

さらに民間資格ではできないレベル3.5やレベル4飛行も可能となります。

民間資格でも、国土交通省認定のものであれば、許可申請時に必要な10時間以上の飛行経験の証明となり、申請手続きがスムーズになりましたが、2025年12月で廃止となりました。

ただし、国家資格と同様に、資格取得の過程で体系的な知識と技術を学べるため、事故リスクの軽減にもつながる重要な要素です。

申請はオンラインシステム「DIPS2.0(ドローン情報基盤システム)」で行うのが一般的です。

手続きの流れは、まず機体登録を完了させDIPS2.0のアカウントにログインし、①無人航空機情報の登録・変更から機体情報の登録を確認、②操縦者情報の登録・変更から操縦者情報を登録、③新規申請をクリックして申請書を作成・提出という手順で進めます。

審査には通常10開庁日以上の期間が必要とされているため、飛行予定日の1ヶ月前には手続きを開始することが重要です。

申請内容に不備があると追加確認が必要になる場合もあります。

包括申請で航空局標準飛行マニュアルを使用する場合など、審査が1~2開庁日と早くなるケースもあります。

2025年3月から申請時に添付は不要になったものの、機体と操縦者の追加基準の情報と許可要件の確認が申請者自身で作成・具備しなければなくなったため注意が必要です。

要件を満たさないことや、資料を具備していなかった場合、許可の取り消しや信用問題になります。

目視外飛行のスキルを安全に習得するための練習方法を3つのステップで実施します。

ステップ1: モニター映像のみを頼りにした基本的な操作練習

ステップ2: シミュレーターを活用した実践的な状況での訓練

ステップ3: ドローンスクールでの専門的な指導による技術習得

いきなり実機で練習するのではなく、段階的にスキルアップすることが重要です。

ドローンスクールでは、訓練用の飛行許可を取得したり、航空法適用外の屋内で経験豊富なインストラクターの指導のもと体系的なカリキュラムに沿って必要な知識と操縦技術を習得でき、許可申請に必要な飛行実績も効率的に積めるメリットがあります。

目視外飛行は航空法によって規制されており、原則として国土交通大臣の許可・承認が必要になります。

安全な飛行を実現するためには、機体の自動操縦システムと監視機能や操縦者のモニターによる遠隔操作技量、そして補助者配置や立入管理などの安全体制といった各要件を満たすことが不可欠です。

国家資格の取得により申請手続きが簡略化され、DIPS2.0システムを活用した事前申請によってルールに則った飛行が可能になります。

ドローンの目視外飛行に関する許可申請は複雑な場合があるため、専門家への相談が有効です。

バウンダリ行政書士法人は総案件数35,000件突破、許可取得率100%の業界トップクラスの実績を誇り、50名の専門体制で高難度な申請にも対応しています。

無料相談を受け付けており、気軽にお問い合わせください。

バウンダリ行政書士法人

代表行政書士 佐々木 慎太郎

(Shintaro Sasaki)

ドローンに関する許認可申請、許認可管理、法務顧問を専門とするバウンダリ行政書士法人の代表。飛行許可申請をはじめメーカー支援、登録講習機関の開設やスクール運営、事業コンサルティング、空飛ぶクルマなど支援の幅を広げ日本屈指のサポート実績を誇る。2025年のドローン許認可対応案件は10,000件以上、登録講習機関のサポート数は200社を突破。

無人航空機事業化アドバイザリーボード参加事業者および内閣府規制改革推進会議メンバーとして、ドローン業界の発展を推進している。またドローン安全飛行の啓蒙活動として、YouTube「ドローン教育チャンネル」や公式LINEを開設するなどSNSで最新の法律ルールを積極的に発信している。