2024.06.28

飛行ルール・法律

2022.04.26

2022年は、ドローン社会実装元年!ドローン産業の発展を加速させる「レベル4飛行」の実現に向けて、今年12月に施行される新制度の整備が着々と進んでいます。そこで新設される「操縦ライセンス制度」の概要を解説していきます。

無人航空機を通じた更なる産業振興に向けて、今後は物流をはじめとする多様なシーンでの利活用が想定されます。それらの実現には都市部も含む「有人地帯(第三者上空)での補助者なし目視外飛行」を定義する「レベル4飛行」の実現が不可欠です。

昨年(令和3年)6月に公布された改正航空法において、安全上の観点でこれまで認めていなかった「レベル4飛行」の実現を、本年(令和4年)度達成を目標として進めていました。

「レベル4飛行」の実現には安全性をしっかり担保できる仕組みが重要です。そのために新制度では「機体認証制度」と「操縦ライセンス制度」の新設と、「運航管理要件」の拡充を行い、一定の条件を満たした場合において「レベル4飛行」が可能になります。

つまり、今回の新制度は、飛行のリスクに応じて必要な安全性を担保しながら、飛行についての規制を合理化して申請等の手続きを簡略化することにより、ドローン産業のさらなる発展に向けた施策といえます。

特に「操縦ライセンス制度」の新設は、ドローンを安全に飛行させるために操縦者の技能を担保するために必要な制度になります。

ドローン(無人航空機)を安全に飛行させるための知識や能力があることを証明する国家資格「操縦ライセンス制度」(技能証明)ができます。

16歳以上から取得が可能で、有効期間は3年。操縦ライセンスを維持したい人は必要な試験を受けて更新する必要があリます。

新制度の「操縦ライセンス制度」では、一等と二等の2つに区分された免許が取得できます。

一等資格は「カテゴリーIII」での飛行、つまり有人地帯での目視外飛行が可能な技能を有している証明であり、新たなドローン飛行の社会実装に向けて、安全性を担保するために必要な資格となります。

※レベル4の飛行実施や一部申請の免除は、機体が機体認証を受けている場合に限る。

二等無人航空機操縦士(二等資格)は、第三者上空は飛行できません。ただし、従来の規制ルールでは許可申請が必要とされていた「安全確保措置等の個別に確認が必要ない飛行」(人口集中地区、夜間、無人地帯での目視外、人や物件との距離30m未満など)の申請の一部が免除されます。

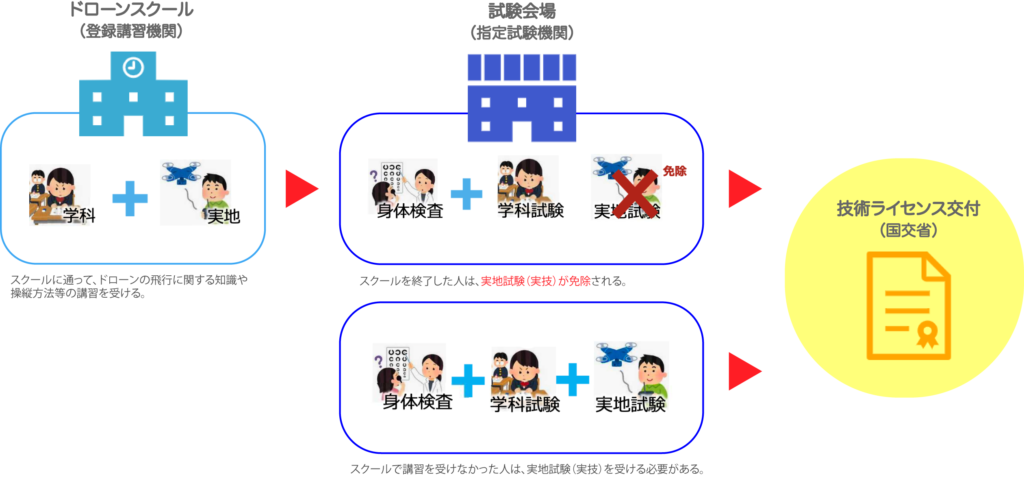

まず、ドローンの飛行に関する知識や操縦方法等を習得するために、ドローンスクールなど国交省の登録講習機関(民間講習団体)で講習を受ける必要があります。

試験は、国交省が指定する試験機関(全国1法人)が実施し、内容は ①身体検査 ②学科試験 ③実地試験 の3項目になります。

身体検査は、視力、色覚、聴力、運動能力等を測定します。有効な公的証明書や医療機関の診断書で代用することも可能です。ただし、一等資格(25kg以上)は医師の診断書が必要になります(予定)。

学科試験は、民間の指定試験機関にて、CBT(Computer Based Testing)方式で実施されます(予定)。問題は三肢択一の型式を取り、一等資格と二等資格では問題数と試験時間が異なります。

実地(実技)試験は、ドローンの機体操作に加えて、口頭試問等を実施することを検討中。飛行前のリスク評価、手動操縦、自動操縦、緊急時対応、飛行後の記録などを評価します。

現在講習団体の無人航空機ライセンス(以後、民間技能認証)を保有している者や一定の経験を有している者でも、新制度の国家資格を取得するには「登録講習機関」にて講習を受けなければなりません。ただし、民間ライセンスの保有者は一部の学科と実地の講習が免除されます。

2022年7月までに、講習機関の登録基準、無人航空機操縦士の教則、試験問題サンプル、既に民間ライセンスを所持している人向けの講習要件を策定する予定です。

ドローンスクール(登録講習機関)については、レベルの異なる3つの機関が創設られることになります。

2022年9月の登録に係る事前申請開始を目指し、本年7月までに、それぞれの登録講習機関となるために必要な 要件(実習空域、実習機、設備、教材、講師)を策定。現在、航空局ホームページに掲載されている講習団体(現在は、全国約1,300存在)が、 それぞれの能力に応じた登録講習機関のレベルを選択できるようになります。

また、管理団体の枠組みを活用ながら、教材の提供や研修の実施や講習内容の外部監査などを通じて、より多くのドロー ンスクールが登録を受けられるようになるでしょう。

登録講習機関として認定されるためには、欠格事由に該当せず、下記のような登録基準を満たすことが条件となります。

一等: (1) 直近2年の飛行実績 1年以上の飛行経験+100時間以上の飛行時間 (2) 講師としての経歴 1年以上

二等: (1) 直近2年の飛行実績 6月以上の飛行経験+50時間以上の飛行時間 (2) 講師としての経歴 6月以上

ただし新制度では、上記に記載している「講師としての経歴」つまり講師としてのキャリアは、航空局のホームページに掲載されているドローンスクール等(講習団体)でしか積むことができません。

今後も民間の登録講習団体は、管理団体の枠組みを活用し、教材の提供や研修の実施、講習内容の外部監査などを通じ、ドローンスクールとして無人航空機の 飛行に係る技能・安全意識の向上等への貢献が期待されます。

しかし同時に、管理団体には傘下の講習団体に関するさまざまな登録手続きや運営管理などが求められます。

例えば…

◆適切な運営の確保

・事務規程の策定

・財務諸表等の作成・閲覧

・監査体制の構築

・講習機関の更新(3年更新制)

◆講習内容の水準保持

・講師に対する研修

・標準的な教本の作成・活用

・修了審査員の研修

・講師の変更

◆講習修了者情報の管理

・講習修了者情報を新システムに登録&更新

・技能証明の更新

登録講習機関は法人単位での登録のため、管理団体の方でサポートは可能であるものの、国土交通省も原則、各講習団体の方で手続きをするよう説明されています。

また、報酬を得て国土交通省に対して行う登録講習機関の申請書類作成・代理・代行は原則、行政書士しか行うことができません(行政書士法第1条の2第1項)。

そこで、バウンダリ行政書士法人が、管理団体の講習団体に関わる登録手続きから運営の維持・管理まで、ドローンスクールの開講や運営をスムーズに進めるお手伝いをいたします!

バウンダリ行政書士法人は、管理団体・講習団体の申請業務や運営に関する顧問としてサポートを行っています。

また代表・佐々木慎太郎自身も2つの講習団体の代表でもあり、行政書士法人としては、国内における航空局HP掲載管理団体(約80団体)のうち約10%の掲載手続・顧問、講習団体(約1300団体)は約20%のサポート(独立系の講習団体だけでなく、管理団体を通しての傘下の講習団体のサポートを含みます)をさせていただくなど多岐にわたる実績があります。

バウンダリ行政書士法人

代表行政書士 佐々木 慎太郎

(Shintaro Sasaki)

行政書士として建設業などの根幹産業と関わり、ドローンに特化したバウンダリ行政書士法人を創設。ドローン運航に必要な包括申請から高難度な飛行許可申請、国家資格スクール(登録講習機関)の開設・維持管理・監査まで幅広く対応し、2023年のドローン許認可件数は10,000件以上を突破。

無人航空機事業化アドバイザリーボード参加事業者および内閣府規制改革推進会議メンバーとして、ドローン業界の発展を推進している。またドローン安全飛行の啓蒙活動として、YouTube「ドローン教育チャンネル」を開設するなどSNSで最新の法律ルールを積極的に発信。著書に『ドローン飛行許可の取得・維持管理の基礎がよくわかる本』(セルバ出版)がある。