2024.06.28

飛行ルール・法律

2023.08.07

今回は、2022年12月5日より航空法が改正され、新制度として開始されたドローン国家資格制度について解説します。

国家資格に関しては、インターネット上にも多くの情報が溢れていますが、正直間違っている情報も多いのが現状です。

今回は「正解の記事」となるようにドローン国家資格について詳しく紹介していきます。

ドローン国家資格とは、国が発行するドローンのライセンスのことです。

正式名称は「無人航空機操縦者技能証明」と言い、今までは国が発行するライセンスというものは存在しませんでしたが、2022年12月5日より開始されました。

ドローン国家資格は「一等ライセンス」と「二等ライセンス」の2つに分類できますが、いずれも学科試験、実地試験、身体検査の3種類の試験に合格する必要があります。

国家資格制度が開始された背景は、「ドローンの安全な利活用のため」「業界の発展のため」が主な理由になります。

今まで、国土交通省のHPに載っているドローンスクールだけでも1500校ほど。掲載されていないスクールを合計すると、それ以上のドローンスクールが存在しました。

ただ、それらのスクールの中でも、カリキュラム内容やインストラクターの質には差があることや、発行する資格名は同じため、区別がつかないということが課題としてありました。

この課題を解決するために、国が中心となって「質の担保」をしようと開始されたのがドローン国家資格制度になります。

ここからは、実際に国家資格制度が開始したことで、何が変わったのかを解説していきます。

結論、「あまり変わらない」というのが現状です。(詳しくは2023年4月現時点ではあまり変わっていない)

国家資格ではあるものの、2023年4月時点ではまだ認知も広がっておらず、ドローンに詳しい方しか制度を知らないのが現状です。

そのため、大きく変わったことはまだ無く、今はドローンスクールが準備に追われているといった状況になります。

ドローンスクールが全国的に運営を開始し、認知も拡大したタイミングではドローン産業が大きく動き出すかもしれません。

記事の冒頭でもドローン国家資格制度には「一等ライセンス」と「二等ライセンス」の2種類があると紹介しましたが、それぞれ取得すると何ができるようになるのかを解説していきます。

一等ライセンスと二等ライセンスの大きな違いは、一等ライセンスは「今までできなかったことができる」というものがあります。

具体的には、今までドローンの飛行は許可が必要でしたが、一等ライセンスを所持しておくことにより、条件はあるものの、レベル4飛行という第三者がいる上空でドローンを目視外飛行できるようになりました。

レベル4は物流や災害時の救助支援、都市部のインフラ点検などが該当します。

対して、二等ライセンスでは、機体認証を受けたドローンを飛ばす場合は、包括申請が不要で飛行させることができるようになります。

機体認証とは、自動車でいう「車検」のような制度に当たります。

また、一等ライセンス、二等ライセンス問わず、国が発行している資格という信頼性の獲得にも繋がります。

もしかすると、今後国や地方公共団体が発注するようなドローン関係の仕事などは、国家資格の所有が条件などになるかもしれません。

企業によっても、一定の基準として国家資格の所有が要件に追加されることはあるかもしれないですね。

ドローン国家資格は「実技試験」「学科試験」「身体検査」の3つに合格する必要があります。

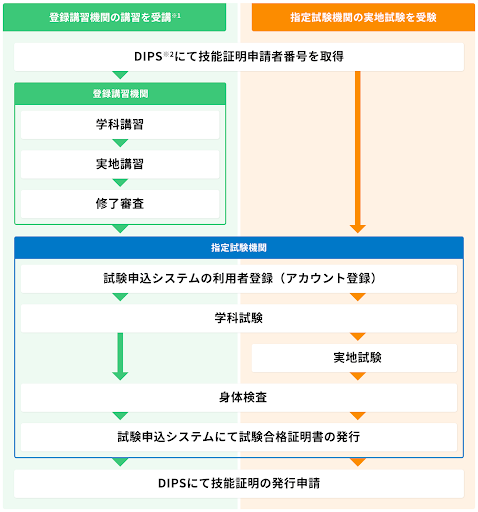

また、取得する方法も「登録講習機関の講習を受講」と「指定試験機関の実地試験を受験」の2パターンがあり、以下のようなステップで取得することができます。

自動車免許と同じように、登録講習機関(自動車でいう教習所)に通うパターンがまず1つあります。

登録講習機関に通って、座学を勉強し、操縦を学んで、最後に登録講習機関で修了試験に合格すれば、あとは自動車でいうところの本免試験(ドローンは指定試験機関)に合格するだけになります。

登録講習機関に通う場合、二等ライセンスは20万円〜30万円ほど、一等ライセンスに関しては、70万円〜150万円ほどを目安にしてください。

自動車免許と同じように、スクールに通うことなく、一発試験に挑戦することもできます。

ただ、国家資格は難易度が高く試験料も高額なため、登録講習機関に通う方が多い傾向にありますし、オススメです。

国家資格には実技試験、学科試験、身体検査の3つに合格する必要がありますが、それぞれどのような試験内容なのか公開されています。

詳しく知りたい方は以下の記事より、ライセンス制度の詳細を確認してください。

国家資格の難易度に関しては、一等ライセンスと二等ライセンスで変わってきます。

二等ライセンスに関して、統計がでている訳ではないため正確なデータではありませんが、実技試験の合格率は大体50%弱ぐらいだと言われています。

学科試験は70%〜80%ほどは受かっていると言われているため、一等ライセンスはそれ以上の難易度になります。

数学的な知識も必要なため、しっかりと勉強してから試験に臨むことが重要です。

必要な勉強時間は、登録講習機関で定められている最低限の勉強時間が存在します。

二等ライセンスでは受講する時間が最低6時間。一等ライセンスは20時間から多くて70時間ほどになります。

ドローン国家資格が新制度として開始されましたが、これまでの民間資格とは何が違うのかを解説していきます。

まず、大きな違いは「国が発行しているか」「民間企業が発行しているか」です。

国家資格は国が発行しているため、信頼性があります。

また、国家資格の一等ライセンスを所持している場合は、機体認証を受けたドローンであればレベル4飛行が可能になり、二等ライセンスを所持している場合は、機体認証を受けたドローンであれば許可申請が不要になります。

対して、民間資格は国土交通省のHPに載っているドローンスクールの資格を取得した場合のみ、許可申請を簡略化できるようになります。

今回は、ドローン国家資格について制度開始の背景や試験内容、取得にかかる費用などについて解説してきました。

注意点として、ドローン国家資格がなくても今まで通り、ドローンを飛ばすこと自体は可能ですので安心してください。

また、年齢制限も国家資格の場合は16歳以上と制限があるので注意が必要です。

現在は国家資格を取得しても、機体認証を受けているドローンが少ないため、恩恵を受けられないのが課題です。今後、機体認証機が増えていくことに期待がかかります。

バウンダリ行政書士法人

代表行政書士 佐々木 慎太郎

(Shintaro Sasaki)

行政書士として建設業などの根幹産業と関わり、ドローンに特化したバウンダリ行政書士法人を創設。ドローン運航に必要な包括申請から高難度な飛行許可申請、国家資格スクール(登録講習機関)の開設・維持管理・監査まで幅広く対応し、2023年のドローン許認可件数は10,000件以上を突破。

無人航空機事業化アドバイザリーボード参加事業者および内閣府規制改革推進会議メンバーとして、ドローン業界の発展を推進している。またドローン安全飛行の啓蒙活動として、YouTube「ドローン教育チャンネル」を開設するなどSNSで最新の法律ルールを積極的に発信。著書に『ドローン飛行許可の取得・維持管理の基礎がよくわかる本』(セルバ出版)がある。